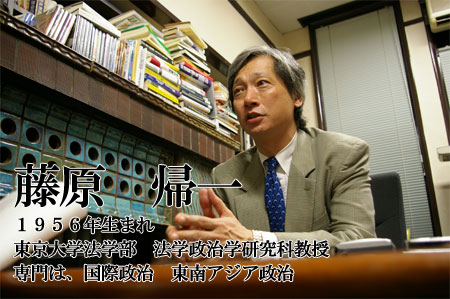

「政権交代は、私たちに何をもたらすのか(Ⅰ)」

2009/09/26

~その可能性を『見ていこう』~

私は『マニフェスト』については、民主党は非常に真面目に取り組んでいて、政権発足の最初からそれを実現しているというのが独特だと思っていて、これは悪くないと思っています。というのは、「マニフェストなんかどうせ選挙目当てのきれいごとで、あんなことやるわけないよね」ということに、むしろ世論は慣れているわけで、「政治家の選挙の時の公約を間に受けるなんてバカじゃないの」っていう、その感覚を今変えているわけですよ。これは「約束したことだから実現しますよ」っていうことでね。「えっ、政治家って約束守るんだ」っていう、この衝撃。

やっぱり新政権ができあがった意味っていうのが、まだそんなに伝わってないし、あえていうと、「メディア」はとっても“保守的”だと思いました。

「自民党が政権を担っていて、それに色々注文つけるのがメディアの役割だ」ということに慣れていて、その世界からすると「自民党は言うことは聞かないんだけど、やっぱりプロの集団だ」という感覚がどこかにあるんでしょうね。

「アマチュアが政権を運営できるわけない」という思い込みがどこかにあると思う。だから“政局話”ばかりでしょ。「小沢か鳩山か」とかね。また「新人議員がいかに未経験なのか、その前の生活、何やっていたのか」というそんな話ばっかりやっているでしょ。

じゃあ、政権交代にどんな意味があるのかということから話をしていきます。政権交代って大変な出来事で、政権が変わることで、政策の優先順位が変わる。予算の割り当ての仕方が変わる。これまで予算がたくさんあった所が減って、予算がつなかった所に予算が

つくようになる。これまでの政権が重視しなかった政策が、これから重視されるようになる。そういう変化があるんですね。

これは、『55年体制』といいますけど、55年の前だって、結局、“保守政権”が大半でしたからね。しかも、占領軍の影響があっての片山内閣、芦田内閣だったわけで、長期の“保守系”じゃない政権っていうのは初めての経験なんですね。だから皆、なかなかそれをつかみづらいんですけどね。

政権交代って大きな可能性を開くわけで、ポイントは「その可能性をどういうふうに生かすのか」、あるいは「それに失敗するのか」っていう、その“振幅の幅”なんです。政治って、本来そういうものなんです。

今、国民の意識が急速に変わっている最中なんじゃないかと思います。メディアよりも早いかもしれない。

例えば、鳩山さんがね、『ニューヨークタイムズ』のグローバル版ですか。「これに出した(日米関係に関する)文章が大変問題になった」と。「なんという恥ずかしいことだ」と・・。

「鳩山が首相になったら、日米関係はおしまいだ」というタイプの報道も、たくさん流れましたね。

ただ、フタをあけてみれば、『国連総会』での演説も大変に好評だったわけでしょ。

「(CO2の削減目標)25%なんて無理なことを言って」って、基本的にはメディアの報道も「無理なことを言って」ってこの一点に尽きる。この“25%”に限らずね。いや、無理でもなんでもないんです。それが政治なんだから。

「政治は可能性の技術だ」―――そう言ったのは、アリストテレスですけれども、まさに、それなんですよね。すぐに“これはダメだ”と即断するよりも、“見ていく”ということでしょうね。

実は外国の態度もね、「アメリカ人は『民主党だったら日米関係はおしまいだ』って考えている」なんて(報道は)、はっきりとした間違いですよ。そうじゃなくて、「これはだいぶ混乱する時期が続くだろうけれども、どういう政権になるのか見よう」という態度。

メディアは、政権が発足したその日から「ダメだ」ってずっと言っているんですよ。「民主党万歳」なんて報道、僕、見たことないな。「民主党びいきがメディアに目立つ」って、メディアで書かれているんですが、僕、そんなの見たことないです。

ただ案外ね、無理だということが出来ちゃうというのが見えてくると、そうすると、「本当に新しい政権が出来たんだ」ということがわかってくるわけで。

「政策」から順を追っていきますとね、課題が大きいのは間違いないんですよ。

財政赤字が非常に大きい中で、『福祉国家』をやろうとしているわけです。ひとくちで言えば「そんなこと出来るのか」というぐらい、難しいことをやろうとしている。

しかも未経験者が多いだけではなくて、まず『連合政権』を支えなくちゃいけない。

(「社民党」や「国民新党」という)“小政党”の言うことを聞かなくちゃいけない。

そうすると、「あれだけ勝ったのに、何で小さなとこの言うことを聞くんだ」という軋轢が生まれる。おまけに政治経験のある人は乏しいし、政治経験がある人は亀井静香のようにかなり“古風な族議員”の体質を持っているわけですね。

だから、「悪いところ」を並べたら、もうたくさんある。「弱いところ」もね。

ただ、そうは言いながら、今度初めて出来たのは、ひとつには、「“政”対“官”」って言いますけれど、これ正確じゃなくて、“族議員”と“官僚”が一緒になって、誰も動かすことの出来なかった「予算の枠」を動かす「初めての機会」が生まれたんですね。

これは、小泉さんがやったように見えるんだけど、彼、「自民党の政治家」ですから。

“官僚との対決”とは言いますけど、“族議員との対決”とは言わないでしょ。言うわけないじゃないですか。

実際には「国土交通省」とか「厚生労働省」、「農林水産省」―――こういうところは、強い官庁でもなんでもないんですよ。官僚支配なんてとんでもない。むしろ弱い官庁だからこそ、“族議員”と結託して、そして予算を“死守”してきたわけですね。

今度の選挙では、“族議員”が大量に落選しました。

名前をあげると多少差し障りがありますけれども、政務調査会でそれぞれの分野で強い人のことを“族議員”というわけですね。“族議員“が大量に落選して、しかも与党は変わった。

ですから、「“政”対“官”」という構図じゃないと思うんです。

「国土交通」「農林水産」「厚生労働」場合によっては「文部科学」―――このあたりは、まあ、役人は「首を洗って待っている」という状態でしょう。もう守ってくれるものは無くなったから。

力関係から言えば、確かに役所が弱くなるとは限りません。

それどころか、「財務省」の影響力は強くなるでしょう。というのは、「財務(省)」からすると、これまで政治利権みたいなところに手を出せなかったわけですよ。

「概算要求」、「シーリング」って言いますけど、あれで予算の枠が固まっていて、色んなことをやってもね、国会議員がねじこんできて、それで予算をかっさらっていくというのがずっと続いてきたんです。

この政策の変化の幅が乏しいところを変えることができる機会になるわけです。「財務(省)」としては、これは決して嫌がっているとは思わないですね。

でも、その結果、“財務省が強くなる”ということではなくて“必要な政策をする”ってことなんですよ。

今、プロセスの話ばかりでしょう。

「ダムをやめるということになったら、ここまで出来ちゃった工事を投げ出してどうなるんだ」という話になるし、また、ダムに限らず「高速道路が無料化になって、そんなことしたら、排気ガスがひどくなるじゃないか」っていう・・・。これ、いかにももっともらしいんだけど、(以前は)「高速道路が異常な料金を徴収していたのが、当たり前だ」と考えてきた。 これも「本当にそのままでいいのか」というところがありますね。

「普通の国」って言葉があるでしょう。

「普通の国」っていうのは「放っておくと、結局、軍隊を他の国と同じように活動させる」という話しばかりでしょう。だけど、ひとつの政党がずっと政治権力を独占してきたという点では、少なくとも『OECD(経済協力開発機構)』に加盟している国、まあ、『先進工業国』といわれる国の中では明らかに異常だったと思うんです。

それから、役人と政治家が一緒になっているところは手を出すことができない。

「道路工事をすれば、中間搾取をして、誰かが途中で仕事もしないで儲かって」というのが当たり前という状態、とかね。そういう政治がらみで支えられてきた「極端にコストの高い部門」っていうのがあって、これが経済を弱くしてきたんですね。経済を弱くしてきたし、これ「ボスの支配を生む」ってことですから。

だから農業で、日本の農業、これ、石破さんと今回の政権の農業政策は、たぶん似たものになると思っているんですけど、「減反政策」をたぶん見直していくと思います。「減反政策」というのは、実際、農協を強くしていって、それで農産物の価格を高く貼りつけるんだけど、農民は決して豊かにならないという“仕掛け”だったわけです。

こういう利権化しちゃって、コストが高くなって、効率が悪くて、そこに膨大な税金が使われる状態が続いてきたんで、「これを変えていこう」と。

これを変えるって、必ずしも、『新自由主義』とかいう話じゃないんですよ。

単純に「ボス支配」と「既得権」を壊すだけのことなんであって、小泉さんがやったことは、あれは『経世会』を潰したわけですから、遠大な理想でもなんでもなかったと思う。

単純に言えば、「財政の健全化」と「旧竹下派を叩き潰す」という二つの問題だったんです。「人々の生活がどうなるか」ということについては、「経済が悪いんだからしょうがないでしょ」という、そういう話だったんです。

(「それでは、政権交代が国民生活に具体的に何をもたらすのか」――――藤原さんの「論」は次回に続く。乞う、ご期待!)