- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

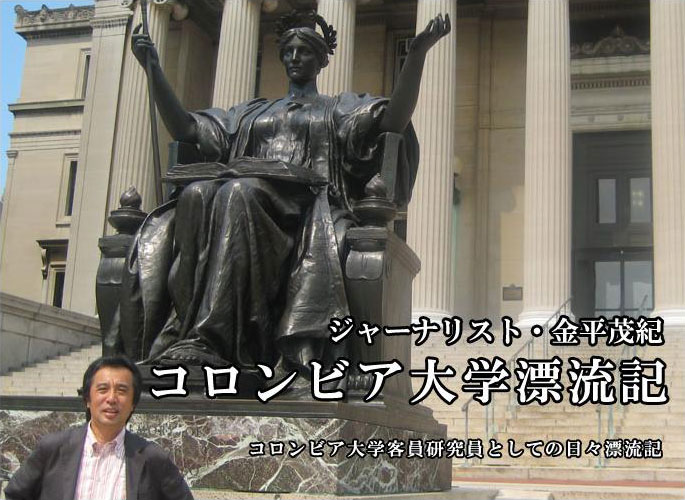

- #28 さよなら、コロンビア大学

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

#28 さよなら、コロンビア大学

2010/08/19

旅先のバージニアにて

ニューヨーク生活も残すところ、あと2週間ほどになってしまった。正直に記せば、この2年2カ月間は、自分のそれまでの人生のなかで<想定外>の位置づけにあった時間だった。大きな組織の歯車のなかのパーツであることから離れて、自分が一個のちっぽけな自動人形のような存在であることを思い知った時間でもあった。さまざまな想念がこころのなかに去来した。だが50歳台の半ばにして、アメリカの大学のキャンパスで若い人たちに混じって学ぶという稀有な経験を持つことができたのは、自分でもありがたいことだったと今では思っている。それはそれでよかったじゃないか、と。コロンビア大学はその点で実によい環境が整っていたことを思い知る。周りを見ると、みんなとてもよく学び、とてもよく遊んでいた。いろいろな国からの留学生たちもいた。若いということはそれだけでも価値がある。可能性がある。と同時に、年齢を重ねた人が自分の知識や経験を次世代に継承していくことの素晴らしさの一端も垣間見ることができたように思う。ここでは、「老・壮・青」がうまく噛み合っている。この2年間あまり、所属している会社との関係で自分の場所をなかなか見出しにくかったことを考えれば、コロンビア大学客員研究員のための研究室は、実に恵まれた場所だった。

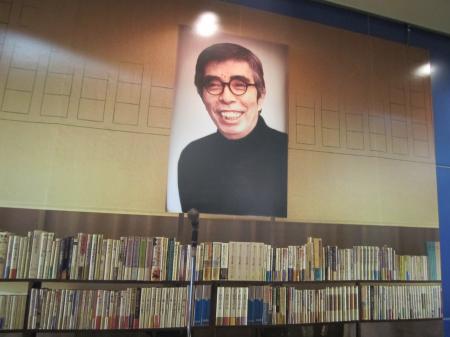

NYの地下鉄駅は人生の縮図

この2年2カ月のあいだに、僕はいろいろなものを得た一方で、いろいろなものを失った。Mentor(人生の師)と自分が(勝手に)思っていた人をたて続けに失った。筑紫哲也、忌野清志郎、井上ひさしといった人々だ。筑紫さんは、この「Web多事争論」のホームページがそもそも存在している理由になっている人だ。多くの共感とともに多くの葛藤もあったが、時間が経過するにつれてその人が生きていたという<欠如感>はますます大きくなってきている。清志郎という人物もやはり稀有な存在だった。あんなに正直に歌っていた歌手が日本にいたなんて今となっては信じられない。もう、日本の歌を聴くのが嫌になっているくらいだ。井上ひさしさんの新作舞台をみることがもうできなくなった。悲しい。あの笑顔、あの声をもう聞けないなんて。だが、人間は誰でも必ず死ぬのだ。問題はその瞬間までに、どこまでちゃんと(まじめにという意味ではない)自分の人生を生きるか、ということだ。「Web多事争論」は、そういうまともなちゃんとした議論の末に立ち上げられたと思う。だが、時は流れ人はまた去る、思い出だけを残して(ⓒ江戸アケミ)。

感傷に浸っている場合ではない。コロンビア大学を僕はまもなく去らねばならない。こことも当分さよなら、だ。ほんとうの知識は人間を大きくするものだと思う。寛容な優しい人間になりたいとも思う。だが、時に憤怒の感情がそれを上回る。まだまだ自分は旅の途中にある。

この回で、この連載はひとまず閉じることにします。こんなことを書いても誰も知らないかもしれないですけれど、昭和のよき時代に「かしまし娘」という女性漫才トリオがおりまして、漫才が終わるときに必ず「♪これでおしまい、かしまし娘、またの会う日を楽しみに、それでは、皆様、ごきげんよおおお♪」という歌で終わっていました。あの気分です。

♪これでおしまい、かしまし娘♪