- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

- #22 「受け身」であることの怠惰について

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

#22 「受け身」であることの怠惰について

2010/05/27

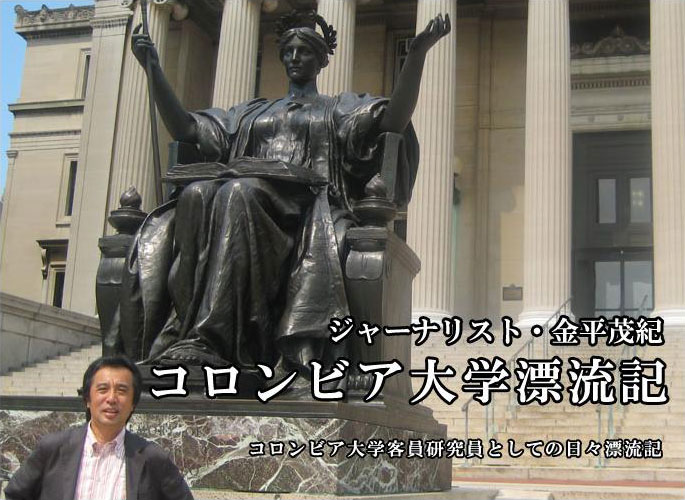

セントラルパークでそろそろ野外コンサートが始まる季節がやってきた。このコロンビア大学のキャンパスでも旅立ちと到着が交叉する季節が来ている。キャンパスのあちこちに両親と一緒に構内を探索している新入生の姿が目につく。ロー・ライブラリーの例のブロンズ像の前で記念写真を撮ったりしている。のどかだな。それで気づいたことのひとつは、中国系の人がやたら多いということ。大きな声で話しているのが何となく中国語だとわかるのだ。希望に燃えてこの大学に入学してきて、これからの将来について両親たちと話をしているのだろうか。日本だとちょっと考えにくい光景かもしれない。また、スーツケースや家具なんかを学生たちが堂々と運んでいる光景も目にする。引っ越しにともなう荷物の整理なんかでもらい受けた品物だろう。とにかく何かがあらたに始まろうとしている。

がんばれ!新入生諸君! おっと、これは卒業生だった。

この20か月間あまりのあいだ、こちらの大学生たちの授業態度や教授たちの教える姿勢など、日本の遠い昔の自らの学校生活の記憶と照らし合わせてみて、いろいろなことを考えさせられた。もっとも大きな違いは、こちらの学生は決して「受け身」ではないということだ。意見や考えを交換することに大きな価値を見出している。だから実によく喋る。コミュニケーションをする。メールを送受信する。ディスカッションをする。そのエネルギーたるや、知識を単に詰め込んだり、暗記したりとか、黙って聞く、メモをとる、そんな教育とはかなり対極にある。正解を求めるのではなく、正解に行きつく過程を自らのものとする。Critical Thinking=批判的思考という言葉がそれにあたる。

いろいろな国からの留学生が来ているこのキャンパスで、日本特有の教育についての考え方があることに否応なく気づかされる。それは日本の教育がどうしようもなく「受け身」であることを学生、生徒、児童、子供たちに求めていることだ。そのような教育を受けてきた人間が実社会で急に「受け身」であることを放棄するとは考えにくい。何でも上司・先輩の言うことに従うことがいいことだとされる。それは間違っている。だが「受け身」であることに甘んじてきた人間にとって、その姿勢を変えることは、とても勇気がいる。外国経験があったり、よほど影響力と理解のある人間がそばにいなければできることではない。だが、僕は断言できる。このままでは日本の教育は世界のなかで完全に取り残され、使い物にならないレベルに転落するだろう。

アメリカの権威ある外交専門誌「Foreign Affaires」の近刊にイエール大学学長Richard Levinが寄稿している。The Rise of Asia’s Universitiesがそのタイトルだが、中身を読むと、ほとんどは中国の大学教育の改革姿勢に言及している。その変化のダイナミズムがアメリカの大学教育のあり方との連携、協働を生む可能性についても論じているのだが、実に面白い。以下、引用。

特に中国の指導者たちは、国内の大学に何が欠けているかを明確に認識している。それは、特定の研究領域の垣根を越えた幅広い見識とクリティカル・シンキングにほかならない。アメリカとは違って、アジアの大学はヨーロッパ同様に、専門教育を伝統的に重視してきた。学生たちは専攻、あるいは将来の職業を18歳で選び、これに関連しないことはあまり学ばない。また、欧米の大学のエリートたちと違って、中国・日本・韓国では学生に知識や情報を暗記させることが重視されてきた。その結果、学生たちは講義の聞き手として受け身に徹し、他の学生や教授と意見を戦わせることはあまりない。あくまで講義内容をうまくマスターさせることが重視され、独自の考えやクリティカル・シンキングを培うことは重視されていない。(中略)特定の知識をマスターして知識を詰め込んでも、急速に変化する世界を前にすれば、永続的な価値は持ち得ない。ビジネス、医学、法律、政府、学問研究のリーダーになりたいと思う学生は「真の知識(discipline)を身につける」必要がある。つまり、常に変化する環境に適応し、新しい現実に直面し、問題を創造的に解決する能力を身につけなければならない。そうした習性を身につけさせるためには、学生を情報の受け手の役割に甘んじさせてはならない。(上記論文より)

「受け身」という言葉ですぐに連想されるのは、日米関係での日本政府の姿勢だ。いつも、いつも「受け身」に徹してきた。その一方で、途上国には強圧的だったりする。強きを助け、弱きをくじく。そういうあり方がクールだとは思わない。

コロンビア大学のプールでひと泳ぎした後、そんなことをぼんやりと考えながら歩いていた。