- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

- #20 とうとう「卒業」の日がやってきた。

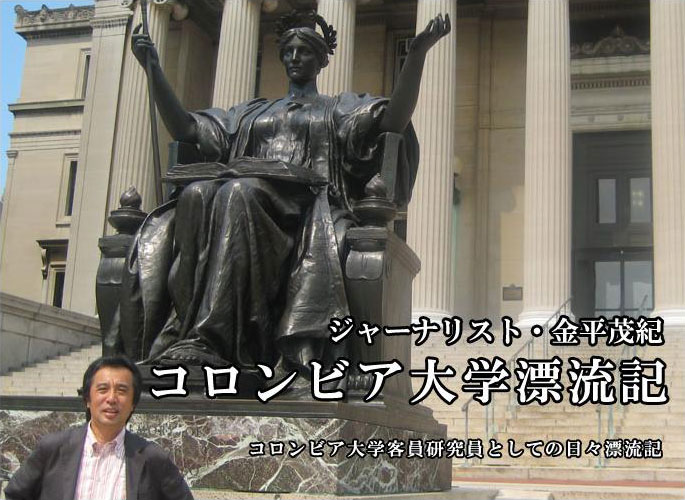

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

#20 とうとう「卒業」の日がやってきた。

2010/05/16

コロンビア大学のウェザーヘッド東アジア研究所(通称WEAI)に在籍するプロフェッショナル・フェロー(客員研究員)の仲間は、2009-2010の期は全部で8人いた。そのうち1人は途中で帰国して大学教授の職に就き、1人は国連に転出していったので今は6人だ。それぞれの人たちが大体この夏で次のポジションに転出していく。大体は官庁関係の人たちが多いのだが、マスメディアの人間は、今期は僕ともうひとりのMさんの2人がいた。振り返ってみると、このWEAIは自分にとって一種のシェルターのような役割を果たしていた。大学の研究室という場所は、多かれ少なかれ、どこでもそのような機能を果たしているのかもしれない。だが、僕の場合は相当に切実だった。日々の報道のルーティーンから外れるとういうことの意味を肌身を以て知るにつけて、自分は何をしたいのか、自分のやるべき報道の仕事は何なのかを常に考えながらあがいていた。そのような人間にとって、WEAIの研究室は絶好の「考察」の環境を提供してくれたことは確かだろう。だから、それはよく言えば「シェルター」であり、悪く言えば「逃げ場所」だった。さらに、全米でも屈指の優秀な大学生たちが集う空間に、その親ほどの世代の男が、日本風にいえば「いい歳をして」学生と一緒に机を並べて必死に何かを学ぶという状況はシュールでさえあった。

修了証書をいただきました。

正直に告白すれば、学ぶということの大切さ、知識の力を実感すること、知ることの喜びを味わえたこと、こんな経験はこの年齢ではなかなかできることではないだろうと思う。この歳にして教育の重要さを思い知ったのだ。コロンビア大学の教育のレベルはとても高い。比べて、日本の大学、高等教育のレベルは目を覆うばかりだ。致命的なのは日本の教育現場はそのことに気づいていない、というか、気づいていても、日本の教育の現実を直視しようとしない姿勢が染み付いてしまっていることが気にかかる。このままでは、日本の教育水準は世界との交流をますます拒む方向に退化していくだろう。

さて、卒業式の簡単なセレモニーのこと。ナイロン・コーヘン学部長が僕らにcertificate(修了証書)を授与する。ロバート・インマーマン上級研究員が祝辞を述べる。それだけだと格好がつかないので拍手要員が10人くらいいて、おめでとうの拍手を送ってくれた。ティナやトニーに加えて日頃何かと僕らの面倒を見てくれた人々だ。その後、簡単なスナックとワインが振舞われた。2年にわたって在籍したのは、僕とOさんの2人だけだ。その日の夜には場所を変えて夕食会が持たれた。みんなよく食べよく飲んだ。時間が過ぎ去っていくかなかで、僕の意識は徐々に醒めていった。ここで僕が得られたものは一体何だったのだろうか。ここで僕は周囲の人々に何を与えられたのだろうか。

WEAIが入っている国際関係学部(SIPA)には、いろいろな国からの留学生たちが来ている。WEAIのある人が僕にしみじみ語ってくれたのだが、近年のSIPAの顕著な傾向は、中国人留学生たちの存在感の圧倒的な伸長・拡大と、それと対照的な日本人留学生の数の減少と存在感の希薄さだと言う。そのことは自分にも突き付けられた課題である。参加(participation)を信条とするアメリカの学習の利点を知ってしまった今となっては、何とかしなければ、という思いが募る。日本の文部科学省の若い人材は、早いうちに日本の教育の特殊性に気づく環境に放り込まれた方がいいと思う。だがそんな未来への「投資」は「仕分け」で削られてしまうのだろうか。ならば、それに気づいている人々が教育の現場に「斬り込んでいく」という方法もある。あはは、無理か。

窓の外をみると、明るい日射しが降り注いでいる。