- トップ >

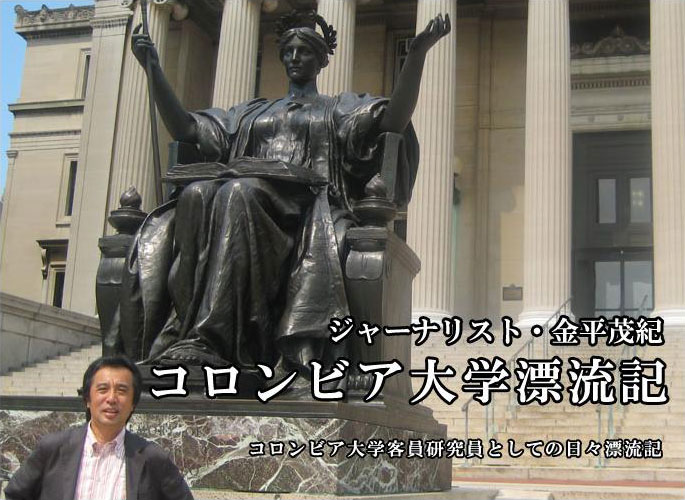

- コロンビア大学漂流記 >

- 第11回 学ぶことは死ぬまで続くこと。

学ぶことは生きることそのもの。

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

第11回 学ぶことは死ぬまで続くこと。

学ぶことは生きることそのもの。

2009/11/26

コロンビア大学の学生たちを見ていて、つくづくうらやましいと思うのは、学内で開かれる講演会やシンポジウム、ワークショップに、各界の超一流の人たちが惜し気もなく出てきて、知識や意見を披歴してくれることだと思う。つい、こないだ(11月13日)も、ビル・ゲイツとウォーレン・バフェットがコロンビア大学のビジネス・スクールにひょっこりやって来て講演をしていたそうだ(というのも僕自身も事後に知ったのだから)。こういう情報は限定的にしか事前に流されない。学生たちが殺到するのを防ぐ意味もあるのだろう。で、今日書くのは、実はその前日に、僕が籍をおいているウェザーヘッド東アジア研究所主催で開かれたひとつのシンポジウムについてのことだ。タイトルは、"Japan and the United States in Afghanistan"。アフガニスタンに日米がどう向き合い関わるのか、という大きなテーマのシンポジウムだった。日本からはJICA(国際協力機構)の緒方貞子理事長が出席し、ニューヨーク大学のイシャク・ナディーリ教授とともに、アフガニスタン支援のあり方について意見を述べ合った。ジェラルド・カーティス教授が司会をつとめたが、国際政治の舞台での国同士の支援のあり方について、いろいろと考えさせられる、とても充実した内容だった。というのも、11月6日の日米首脳会談で、「日本は今後5年間で50億ドルの民生支援を行う」と鳩山首相から言及されたばかりだったから、いったいその支援の中身ってどういうものなの?という関心を引いていたこともあって、多くの聴衆が詰めかけていた。

戦争と国づくりは、単純に考えれば、相矛盾する行為だ。片や戦争は人間や環境を破壊する。もう片方の国づくりとは文字通り創造することなのだから。オバマ政権下での対アフガン戦争は、対テロ戦争の軸足をイラクからアフガニスタンにシフトさせるという公約に基づいたものだが、その根本は、Counter-insurgency(武装勢力の蜂起をいかに鎮圧するか)の考えに基づく戦闘オペレーションだ。これはNation Buildingという国のインフラ整備を進めるという考えとは、かなり次元が異なる。大まかに言えば、日本に関しては、インド洋上での自衛隊による給油活動が前者の系譜の活動であり、JICAなどが主導する民生支援が後者の系譜の活動と言えるだろう。そのどちらが、本当に援助が必要なアフガニスタンの人々にとって求められているのか。本音を言えば、あまり説明を要しないのではないだろうか、と思う。

緒方さんの説明では、日本とアフガニスタンは、国交樹立以来、80年近い友好国同士のつきあいがあったのだという(来年が国交樹立80周年)。日本からの農業支援(米作の技術支援)や医療援助、教育=学校建設や通信・コミュニケーション分野での協力など幅広い交流が長年続いていた。1965年にはすでにカンダハルに水の供給支援が日本政府によって行われていた。1972年には結核予防の支援事業が、さらに1977年にはNHKの支援によって首都カブールに初の国営テレビ局が開局した。緒方さんは今回の民生支援はそのような長い二国間の歴史の延長線上にあることなのだという認識を示していた。周知のように、タリバン政権時代には、アフガニスタンの唯一の国営テレビの番組からは娯楽色が一掃され、音楽を流すことは禁じられていた。それでテレビが成り立っていたのだから、さぞかし不可思議な世界であったのだろうと想像するしかない。緒方さんによれば、タリバン政権下、アフガン国営テレビの人々は、当局の目を逃れて音楽用の放送機材を秘かに隠し、タリバン政権崩壊後に機材を持ち出してきて、禁じられていた音楽の放送をさっそく再開したのだという。こういうところがテレビ人の強みだ。いま現在、テレビは国の復興活動の啓蒙に大いに役立っていて、今はアフガニスタン国内には14ものテレビ局があるという。放送機材も日本からの援助で随分と充実したものになっているのだそうだ。2002年に訪日したカルザイ大統領は東京で渋谷のNHKを訪問し、1977年の放送開始時に機材をセッティングした技術職の人々に感謝の言葉を伝えたそうだ。NHKにも技術職の人にはなかなかよき人もいるのだ。

緒方さんは現在82歳。流麗な英語を話し、すぐれた識見と能力でアメリカでも尊敬を集めている。シンポジウムでもパワーポイントを操って、説得力のあるプレゼンテーションをしていた。学ぶことは、年齢を経てからもずうっと続く。本当のことを言うと、このごろつくづく思うのだけれど、というのは、僕自身55歳で大学生をやっているからだけれど、学ぶことは何かの手段なのではなく(たとえば就職とか入試とか資格取得とか)、そういうこと以前に、学ぶこと自体が生きること、と思うのだ。12月3日には、ここコロンビア大学で、エドワード・サイード教授死去5周年にちなんで、ノーム・チョムスキーがレクチュアを行う。僕は参加するぞ、と思うのだ。

いずれも同シンポジウムから(撮影;ウェザーヘッド東アジア研究所)