- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

- #27 日本が「列強」の仲間入りをした時代

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

#27 日本が「列強」の仲間入りをした時代

2010/08/14

コロンビア大学の客員研究員の任期も残りわずかになった。短い夏休み旅行で、ポーツマスというニューハンプシャー州の町を訪れた。日本人は学校の歴史教育で、ポーツマス条約というのを教えられているから、なじみのある名前ではある。だが、どんな町なのかは実際に訪れてみなければわからない。行ってみると、ポーツマスはアメリカの歴史を語る上でも非常に重要な古い美しい町なのだった。アメリカの建国史上の位置づけについては、ここで記す余裕はないが、当時、極東の小国だった日本が、日露戦争で大国ロシアを破ったというので、国中が大騒ぎして、ロシアから賠償金と領土と大陸での利権をふんだくれるぞ、と意気込んで、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領が仲介したロシアとの講和に臨んだのが、このポーツマスという場所なのだ。当時はまだ帝国主義の時代である。ヨーロッパの列強が世界中を植民地にして、資源を収奪していた時代だ。日本はこの日露戦争をきっかけに「列強」の仲間入りをしたというのが、歴史教科書の定説のようになっている。

日露の仲介役ルーズベルトを風刺した米イラスト

市内のジョン・ポール・ジョーンズ博物館の一角に、ポーツマス条約締結100周年記念特別展=「平和への誓い」(2005年)の時の展示が今も引き続き存続していたのでみた。これがとても興味深い内容で、当時の和平交渉の経過の一端がわかる。およそ一カ月に及んだ交渉は、さまざまな紆余曲折があり、結局、日露双方が妥協と譲歩を重ねて、ポーツマス条約の調印に至ったのだった。一人勝者がいたとすれば、それはセオドア・ルーズベルト大統領であって、彼はこの仲介を理由にノーベル平和賞を受賞した。

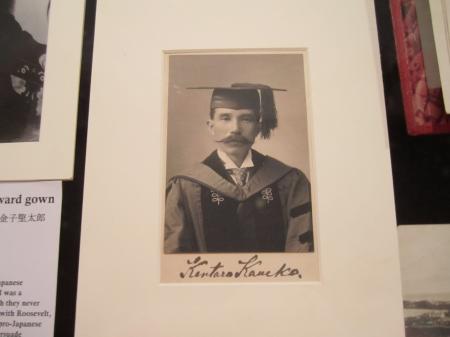

ハーバード大学時代の金子堅太郎

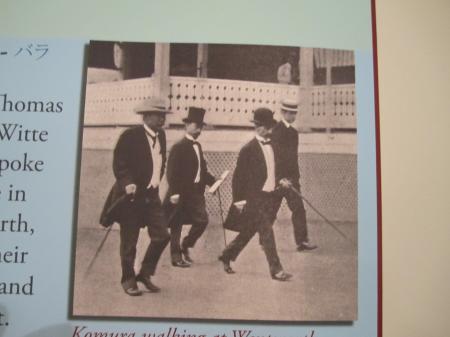

この時の日本側交渉団の顔触れとか服装とか立ち居振る舞いが面白い。交渉団のトップが小村寿太郎(外相)で、その他に、高平小五郎(駐米公使)、金子堅太郎(特命交渉役)らがいた。小村と金子はハーバード大学の留学組で、金子はハーバードでルーズベルトと同窓だったのを理由に、アメリカの仲介役引き込み工作にあたった。その評価はさておき、彼らの外交官としての活動ぶりが今から考えると非常にレベルが高いので驚かされる。あちこちに出かけて要人と交渉し、聴衆を前に英語で演説をし、人々をどんどん引き込んでいる。105年も前の外務省のレベルがひょっとして今よりも高いのでは?と思わされるような活動ぶりなのだ。もちろん背景には「列強」入りをのぞむ強烈な新興ナショナリズムがあったのだろうが、似合わない山高帽にタキシードを着て、ぞろぞろ歩き、たまにお辞儀をする当時の日本交渉団の姿を映し出したフィルムは一見の価値がある。

山高帽に正装の日本代表団

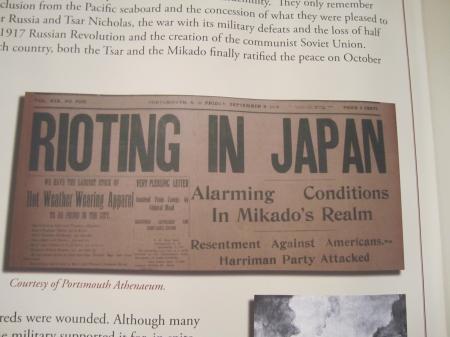

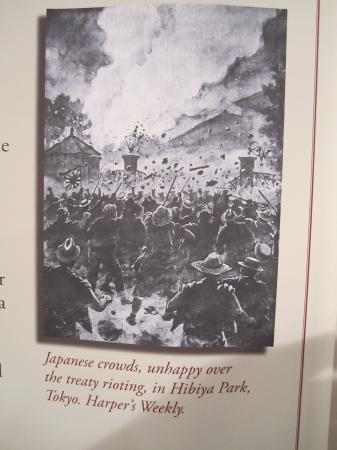

個人的に最も興味をひかれたのは、このポーツマス条約調印に対して、当時の日本の民衆が怒りに怒り、東京で反政府暴動が起きたことだ。日比谷焼打ち事件などが起きて、東京では、死者17人、負傷者500人という事態に至り戒厳令が敷かれた。国民の不満を当時盛んに煽っていたのは大新聞である。当時の朝日新聞は、「講和会議は主客転倒」「桂内閣に国民や軍隊は売られた」などと記して、講和条約を強烈に批判していた。日露戦争末期、実際は、日本は国力の限界に達していて、戦争を継続することが困難な状態にあった。ロシアも国内で血の日曜日事件などが起きて帝政が揺らいでいた時代である。ポーツマス条約はその妥協と譲歩の産物だ。しかし民衆には真実が知らされていなかった。公共機関たるメディア=大新聞が拠って立っていたのは「俗情」だった。「俗情」という言葉を使うのには実は抵抗感がある。ある時には「民意」であったり、「世論」であったり、「民主主義」という言葉にとって替わられたりするからだ。

日本での民衆暴動を伝える米新聞

日比谷焼打ち事件を報じた米雑誌イラスト

さて、あれから1世紀以上が過ぎて、アメリカ、ロシア、日本の関係を考えてみる。そしてメディアと市民の関係を考えてみる。何が変わって何が変わらずにいるのか。オバマとプーチンと菅直人。市民のメディア不信と大メディアの凋落。僕らはどこからきてどこに向かっているのだろう。

ロシア軍の対日勝利を伝えるロシアの御用記事