- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

- #23 学問の自由と学者の良心

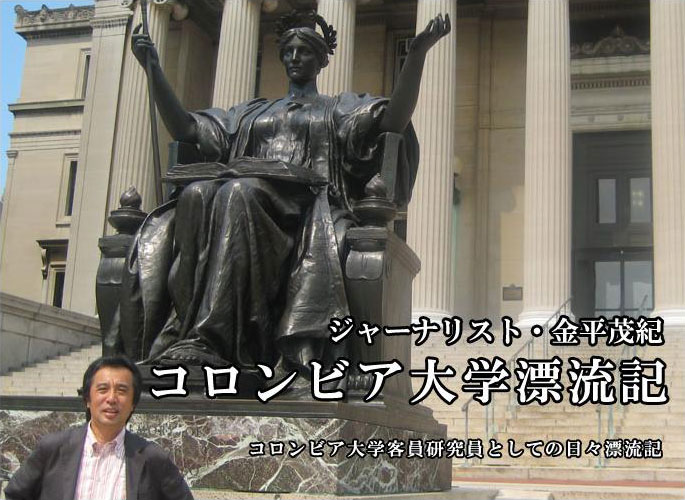

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

#23 学問の自由と学者の良心

2010/06/11

ウォーホル的

ちょっと前、キューバのグアンタナモ収容所に取材に行った時に、とても興味を引いたことのひとつは、FBIや軍のために働いている「テロ容疑者」の訊問官たちの素顔をみることができたことだ。普段は絶対に人前で身分を明かすことのない人たちだ。こんな人物たちが「テロ容疑者」(なかには全くの無実の市民らがいた)の訊問にあたっていたのかと、驚いたりもした。アフガニスタンの戦場で身柄を拘束された当時、まだ15歳だったカナダ国籍の収容者の取り調べにあたったのは総計三十数人の訊問官たちである。グアンタナモの軍事法廷で証言をしたのはその一部十人足らずだったが、そのなかにまだ年齢の若い女性の訊問官がいた。美人と言っても間違いではないだろう。その女性は軍事法廷で弁護士の質問に答え経歴をいうなかで、淀みなく「Anthropologyを専攻しました」と答えていた。文化人類学を修めた学生がFBIの「テロ容疑者」訊問チームで貢献している時、一体彼女の学んだ文化人類学とは何だったのだろう、と強く思う。それは文化人類学が、レヴィ=ストロースの画期的な業績以降、西欧中心主義を相対化する壮大な思想的営為を押し進める役目を果たしたことを知っているからだ。アメリカ国防総省が、イラクやアフガニスタンの戦場に、社会科学者(文化人類学者や宗教学者、社会学者ら)を同行させ、軍と共同行動をとるHuman Terrain System(HTS=人間地勢学計画)というプロジェクトを作り上げ、彼らのチームをHuman Terrain Team(HTT=人間地勢学チーム)として、戦争に協力させている現実は、さすがにアカデミズムのなかでも論争を提起している。宗教や文化が複雑に入り組んだアフガニスタンで、彼らは一体何のために軍に協力しているのか。もちろん、自軍が戦争に勝つためであろう。彼らはどのような情報を軍に提供しているのか。彼らの得る便宜、利益はどのようなものなのか。報酬が極めて高いという。学会のなかでもこのような動きに批判的な人々はいち早く声明を発して、学問の危機を訴えている。全米文化人類学会も、会長名の声明が出ている。「社会科学と戦争」とは近現代の長年のテーマでもある。僕らはドイツでいまだに哲学者のハイデガーがナチスに対する協力的な態度を問われ続けていることを知っている。そういうなかで、またもや、ある意味では予想された事実が明らかになった。マサチューセッツのケンブリッジに本拠を置く「人権のための医師団」(Physicians For Human Rights)が最新の調査報告書で、アメリカの多数の医学者や医療技術者が、ブッシュ政権時代にCIAとともに収容中の「テロ容疑者」にさまざまな拷問技術を実験的に行い、その効果を検証して、将来の「改良された拷問技術開発」に応用する研究を行っていたと激しく非難しているのだ。これは人体実験ではないのか、と。

僕は今、たまたま大学に籍があるので、こんな話を聞くと、この大学のなかでももしかして、国防総省に協力している学者・研究者たちがいるのだろうか、などと思ってしまう。もちろんいるだろう。コロンビアには軍人でキャンパスで学びたい者に対しての「特待枠」もある。彼らは一般学生よりも安価な授業料で特待生として、学問を修めることができるようになっている。これがアメリカの大学のまぎれもない現実である。たとえば日本の大学ではどうだろう?「学問の自由と学者の良心」というような古典的な理念は、国立大学が独立行政法人化された今となっては、なかなか議論の中心にさえなりにくくなっているのではないか。だが、戦地に文化人類学者が同行したり、医師が拷問に立ち会って技術協力したり、法律家が拷問を正当化するメモを上申したりするこのアメリカからみていると、日本はひょっとして「健全」なのか、それとも「役立たず」なのか、どっちなのかは僕には判断しようがない。

大学のご近所のアパート

今月から来月にかけて、僕らの仲間のフェローたちが自国に戻っていき、その後任が続々と到着している。さあ、そろそろ転機だ!