- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

- #19 4月になって蠢動が・・・

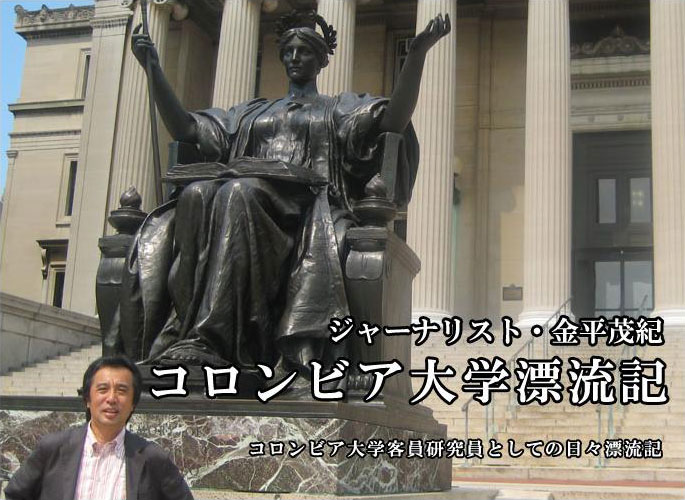

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

#19 4月になって蠢動が・・・

2010/04/02

一気に春になった。NYは、春と秋がすごく短くて、長い夏と冬が季節感を支配する。つい3日前の月曜日に、フランスのサルコジ大統領が、このコロンビア大学に来て講演をした。その日は朝から冷たい雨が降り続いていた。何て寒いんだと思っていたら、この陽気の急変。サルコジ大統領は何かと騒がしいカーラ・ブルーニ夫人と仲睦まじく手をつないで会場のロー・ライブラリーに入っていったそうだ。僕はあいにく入場できなかった。カーラ・ブルーニっていう人の方を見たかったなあ(とても好奇心が湧いてくる人物だ)。サルコジ大統領は、アメリカとヨーロッパのパートナーシップの重要性を強調し、盛んにオバマ大統領にエールを送っていたのだという。また経済政策において、政府の果たすべき規制の役割を説いていたのだとか。ふうん。とにかく、僕はカーラ・ブルーニを見逃したことを後悔している。

コロンビアで講演するサルコジ大統領(Columbia Spectator撮影)

その夜はNY市内のFrench Institute Alliance Francaiseの

パーティーに出席した。左がカーラ・ブルーニ夫人。FIAF撮影の写真より。

エイプリル・フールの今日は、コロンビア大学のキャンパス新聞Columbia Spectatorにも、恒例の「エイプリル・フールねた」が載っていた。先に記したサルコジが講演を行ったコロンビア大学のキャンパスの顔、ロー・ライブラリーがついに壮大な「スターバックス」に変身することが決まったというニュースがそのひとつ。アメリカの建国の理念のひとつ「開放」の伝統を実践するというのがその決定理由だとされていた。もし、本当になったなら、ものすごい数の学生・市民らがあの建物を占拠するだろうなあ、スターバックス・コーヒーを片手に。時代は変わる。1968年にはあのロー・ライブラリーは石つぶてを片手にした学生たちによって占拠されていた。

Columbia Spectator紙のApril Foolネタより

エイプリル・フールの陽気につられて、学生たちが一斉にキャンパスに繰り出す。ロースクール前の階段は「スターバックス」ではなくて、日光浴の場所に変身する。学生たちはどこの空間でも学ぶことができる。PCを持ち歩き、キャンパス内はどこでもWi-fi環境になっているので、教室内だけではなく、芝生の上とか、戸外のベンチでもあちこちで勉強やら研究やらお喋りやら交流をしている。これがとても自然に思えてくる。太陽の下で、パソコンをツールとして持ち寄りながら、自由に考えを交換するのは、大学という場所ではそもそもごく当たり前のことだ。それがなぜ日本ではできないのだろう。

陽気につられて屋外で勉学。筆者撮影

ひとつには、Wi-fi環境が日本の場合、非常に未整備なことがある。あっても会員になってないと駄目だったり。NYの街ではあちこちにWi-fi環境が公共的に整備されていて、そこではほぼ無料でインターネットにアクセスできる。スターバックスとかホテル、駅、空港なのど公共的な場所は、ほぼWi-fi 環境下にある。大学・高校はどこでもそのような場所となっている。日本で当然視されている、理不尽というか笑うべきアナクロニズム現象のひとつは、会社・大学支給のノート型パソコンを持ち出してはいけないというバカげたルールが今だにあることだ。一体何のためのノート型なのだろうか。そのようなルールが日本の多くの組織にあることをいくら説明してもこちらでは笑われる。じゃあ、携帯電話も持ち出し禁止なの?と聞かれた。いくらセキュリティ上の理由と言ったって、なぜ他の国々ではOKで日本がとりわけ厳格なルール下にあるのかの説明が困難だ。PCと携帯はインターネットへのアクセスという点では原理的に同じなのに。おそらく、日本が情報流失の事態に異様に過敏なことと、誰も責任をとりたくないので、PCの持ち出し禁止といったアナクロじみた方法をとっているのではないか。

それと、キャンパスのあちこちで学生たちの輪ができることの背景には、もっと大きな勉学に対する考え方の違いがあるように思う。それは、ディスカッション重視・対話による発見という授業のありかただ。考えを交換し合うことでいろいろなことが生まれる。重層的な化学変化が授業で進行するとでも言ったらいいのか。意見・主張の違いを活かしていく考え方。異質の排除ではなくて。黒板は滅多に使われない。板書をノートに写すなどという作業は、鼻から省かれていて、オンラインで授業内容の内容があらかじめ配布されている。学生たちはそこから先のことを「思考」するのである。また、ディスカッションにおいては、教授と学生は基本的には(建前的には)「対等」の立場ということになっている。なかなか根性のある学生などは、自説を必死に説明しようとしたりしている。

4月に入って、何かが一斉に蠢く予感がする。ストラヴィンスキーの「春の祭典」ほど生々しく残酷ではないにしても、人間のエネルギーが開花する季節に入ろうとしている。それで、とにかく僕は、カーラ・ブルーニを見逃したことを後悔している。