- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

- #17 日本の大学の「北朝鮮」的状況について

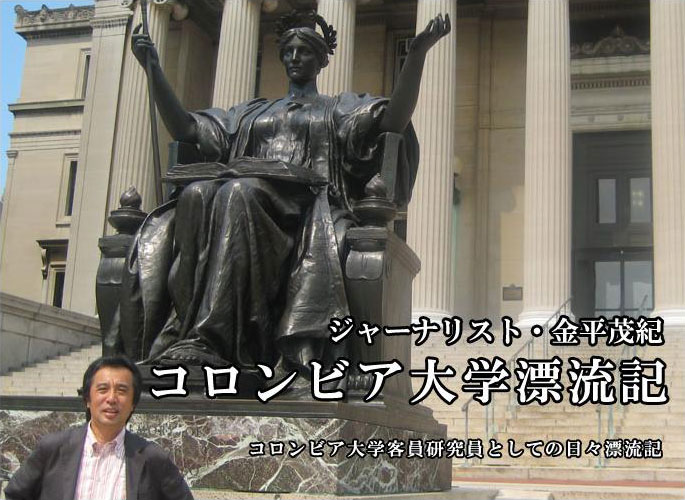

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

#17 日本の大学の「北朝鮮」的状況について

2010/03/05

ドカ雪が来たかと思うと、結構春めいた日差しがあたったりして、NYはお天気でさえ気まぐれだ。大学のキャンパスを歩いて研究室に向かって行ったら、College Road の大講堂の前に何やら大きな板が立てられている。

イスラエルの壁

よく見ると壁板の上には、Israeli Apartheid Wall(イスラエルの差別の壁)と書かれていて、そこに通りかかった学生たちが勝手にメッセージを書き込めるようになっているのだ。まだその壁は立てられたばかりのようだった。ガザ地区などの占領地でイスラエル軍がパレスチナに対して行っている軍事行動に抗議するキャンペーンの一環だとすぐにわかった。学生たちによって配られているビラを読むと、今週1週間はいろいろなイベントを企画しているようで、なかには反戦に転じたイスラエル国軍兵士との交流会なども予定されていた。立ち止まってどんどん書き込みをしたり、そこにいる学生たちとディスカッションを始めたりする人もいた。

で、ちょっと視線をずらしてみたら、その壁からわずか30メートルくらいの距離のところには、なんとイスラエル支持派の学生たちが数人集まって何かを訴えている。

もしNYで自爆テロが起きたら、と訴えるイスラエル支持派

みると、「もしNYで自爆テロが起きたら」という仮定のもとでつくられた写真を掲示していた。もし地下鉄が襲われたら、もしスターバックスが襲われたら、という生々しいメッセージがそこにはあった。学生たちの何人かはイスラエル国旗を身にぐるぐる巻きつけていて、ちょっとヤバい感じがした。

コロンビア大学には当然ながら世界各国から留学生が来ているが、パレスチナやイスラエルからも当然、学生たちが来て学んでいる。だからこのような光景があるのは日常的なことだ。そこでは暴力沙汰にまで至ってはいない。学生たちに自制心があることを大学側も信じていることに加え、これが一番大事な点なのだが、「表現の自由」はキャンパス内であろうとどこであろうと保証されているということなのだ。もちろん教室内や図書館内は別である。僕はこれが今の日本の大学の構内だったらどうなのだろうか、と想像してしまった。コロンビア大学と言えば1968年に激しい大学闘争を経験した場所である。主要な建物が学生たちによって占拠された有名な場所である。日本の大学は、まるでかの国、北朝鮮のような寒い状況にあるのではないか。表現の自由という点において。国際関係ビルのエレベーターホールへと、とことこ歩いて行く。エレベーターホールはどこも集会やレクチュアの告示をするビラ・チラシが所狭しと貼られている。またまた僕は、これが今の日本の大学の構内だったらどうなのだろうか、と想像してしまった。もちろん政治的なベタなメッセージのビラではないが、それこそ実にいろいろなタイプのイベント情報が貼られている。実は、大学のスタッフたちに貼りだし担当者がいて、そこにコピーを作って所定の「Flyer Location Check List」にどこどこのフロアに貼ってほしいと書き込んで申し込むのがルートらしいが、学生たちはそんなことお構いなしにどんどん勝手に自分たちで貼っている。日本ではビラを配ろうとして不法侵入とかで警察に逮捕されることもあるという。どこの世界の話だ? 北朝鮮ではない。日本の大学キャンパスの話だ。こういうことが罷り通っているから、日本の高等教育がどんどん劣化していく。個性が削がれ、想像力が蝕まれて行く。一体いつまでこんな状態を続けていくのだろう。若い人たちに希望がない社会は衰滅に向かう。それ以上に大学が学生を信用していない。

ビラの花。エレベーター・ホールにて

さて、前回のちょっとだけの補足。コロンビア大学を訪れた松浦理英子氏のレクチュア中に実はずっと考えていたことがあった。氏の言われた「性器結合中心主義」という言葉に触発されてのことだ。性愛のありかたの多様性を排除する方向がいかに想像力の伸展を妨げるのか。是枝裕和監督の映画作品「空気人形(Air Doll)」がNYで2回だけ上映された。主人公はダッチワイフ。ある日、<彼女>は心を持ってしまう。これ以上筋書きを記すのは野暮だが、この作品で表現されている現代日本人の性愛をめぐる大状況は、どこかで松浦氏が話していた「主義」とつながっているように感じた。補足はそれだけ。また、ビラだらけのエレベーターホールを通って教室に向かう。