- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

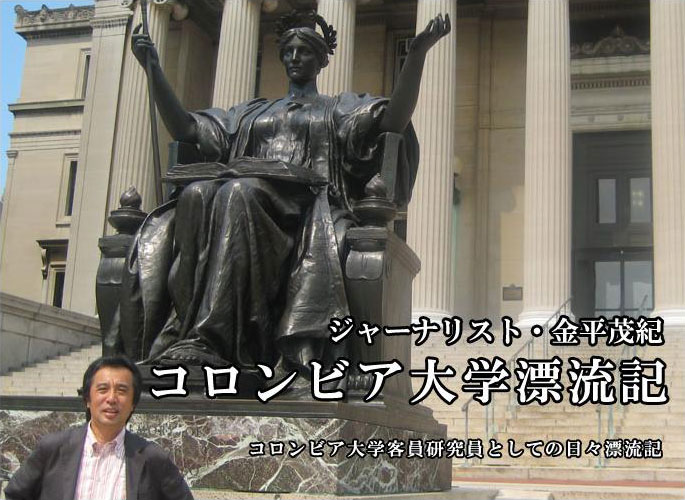

- 第7回 永遠の大学院生

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

第7回 永遠の大学院生

2009/9/26

マスコミの記者というのは「永遠の大学院生」みないなもんだな、と喝破していたのは筑紫さんだった。だが、日本の場合は、メディア企業に入ってしまった後、大学院生並みの知識欲を維持し続けている人間はごくごく稀だと思う。コロンビア大学は今、新学期を迎えて新しい息吹を胸に抱いた学生たちがキャンパスに溢れている。本当にもう一回人生をやり直せるのなら、ちゃんとまともに学問をやってみたいものだな。知的な好奇心と欲求が満ち満ちているような新入生たちの笑顔をみると、本当にそう思う。知ることは本来楽しい。悦ばしき知識。知識は本来人間を自由にする。解放する。海外からの留学生も多い。最近とても目につくのは中国からの留学生が多いことだ。なぜかと言うと、彼らは堂々と大声で中国語を発しながら仲間同士で歩いているのでわかるのだ。ちなみにコロンビア大学は中国語では「歌倫比亜大学」と書くらしい。それにしても、思うのだけれど、コロンビア大学の学生たちは本当によく勉強している。大学付属の大図書館や、学部・研究所ごとにある図書館は24時間開放されているので、そこに住みこむみたいに、がっつり勉強している学生たちが多い。そしてよく遊ぶ。もちろんいろんな奴がいるんだろうけれど、何かエネルギー消費の総量というか、排気量が違うみたいな印象さえ受ける。いくつかの授業を聴講して思うことは、こちらの授業の進め方が日本の大学とそれと大いに違っていることだ。その最たるものはディスカッション重視である。授業に対するParticipation, Contribution(ディスカッションで積極的に意見を述べあうこと、質問やコメントで授業を生産的なものにするように貢献すること)が評価の大きな部分を占めている。「静かにしないさい、黙って聞きなさい」などといった言葉を教師が発することはまずない。授業はあくまでインタラクティブな協働作業なのだ。だから僕のようなおっさんの聴講生が聴いているだけでも、一定の刺激を受ける。質問の仕方とか、ユーモアを交えてのコメントとか、会話のレベルがまるで大人だ。日本に関連した研究授業のレベルも異様に専門化していたり高度だったりして驚かされることがある。

実は今一番びっくりさせられているのは、ハリー・ハルトゥーニアンの講義だが、それについてはまた別の機会に書く。去年のブラウン・バッグ・レクチュア(昼休みなどに昼食を持ち寄りながら専門家を囲んで聴く単位外の講義)でびっくりした経験がある。戦後まもなくの時代の東京・上野近辺の男娼の生態を研究テーマにしたアメリカ人研究者がいた。カストリ雑誌の分析から、男娼内部での階級分析(占領軍相手の男娼が最も上級ということになっていた)、上野地区での男娼分布状況(東京警視庁作成の資料に基づく)等々を滔々と語るのを聴いていて、いったいこれはどうなってるんだ? と驚嘆した記憶がある。現代日本のサブカルチュア研究もなかなか盛んだし、日本の政治にしても、この大学のジェラルド・カーティス教授ほど政治の特殊日本的要素を詳細に語れる学者はなかなか見当たらない。大学は教育機関の重要な要である。日本の大学生たちと単純比較する愚は避けたいが、この圧倒的な知識の非対称、偏在ぶりは、未来において大きなツケとなって、僕らの後々の世代にのしかかってくるだろう。

大学はその意味で社会のなかでもっともっと大きな役割を担うべきだと思う。この夏、カリフォルニアのバークレイや、カナダのモントリオールに行く機会があったが、ケベック大学やUCBが地元で果たしている役割は、単なる在籍学生のための教育機関以上の、地域教育、コミュニティ教育、公共機関、福祉機関、文化センター的な役割を全部果たしているような強い印象を受けた。日本のような、極論すると、「就職予備校」的な役割しか担わされていないようなありようは、どう考えてもおかしい。まあ、今日はこんなところで(笑)。

新入生でごったがえすコロンビア大学(筆者撮影)

中国人留学生たちの連絡会の横断幕(筆者撮影)