- トップ >

- コロンビア大学漂流記 >

- #13 困った時にはひたすら泳ぐ

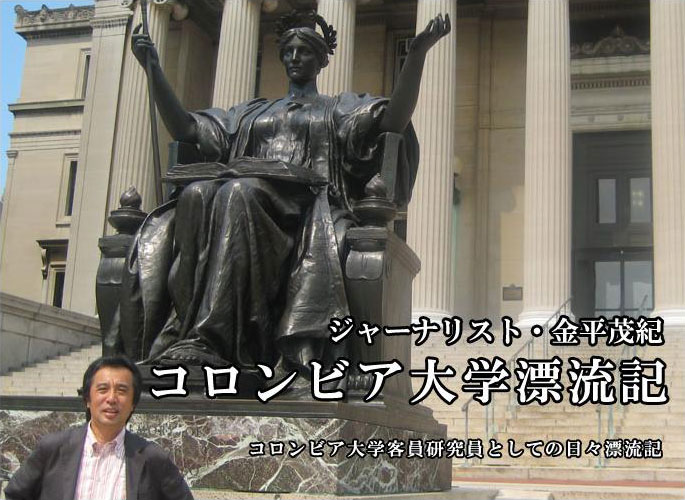

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。

報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」など多数。

#13 困った時にはひたすら泳ぐ

2010/01/23

異国の地で暮らしていると、時折フラストレーションが昂じることがある。言葉の障害や文化の違いなどからものごとが思うように進まないことはしょっちゅうだし、もともとその国で骨を埋めようという人は日本人の場合、そんなに多くはいない。生前、筑紫さんがよく言っていたが、「日本のメディアの海外特派員の中にはね、南極越冬隊シンドロームになっちゃう奴がいるんだよな。日本の皆さん、私たちは頑張っていますよお、どうぞ忘れないでえってさ」と。まあ、今はどこでもコミュニケーション技術が進みすぎて、南極にダッチワイフを持って行った時代とは明らかに異なる環境にある。けれども、それでも自分の本拠地についての考え方は、同じアジア人でも、日本人は中国人や韓国人とはかなり違っているように思う。彼らのかなりの部分は片道切符の覚悟でアメリカに来ている。

まあ、そんなこんなでストレスが溜まるとき、僕はとにかく泳ぐことにしている。もともとは、阪神大震災のあった95年に取材を終えて神戸から帰京する新幹線のなかで、いきなりぎっくり腰になったのが泳ぎを始めたきっかけだ。「あんたねえ、背筋鍛えないと根本的に治んないよ」。そのように医師から冷たく言い渡されたので泳ぎ出した。東京でも横浜でも、沖縄でも、北海道でも、富山でも、ワシントンDCでも、ニューヨークでも、とにかく、スイミング・パンツは持っていく。それでプールがあれば泳ぐ。

コロンビア大学のスイミング・プール

コロンビア大学のキャンパスで気に入っているのは、ここのフィットネス・センターのプールがなかなかいいことだ。もちろん使える時間は限られている(普段は水泳選手たちが使っていたりする)のだが、何がいいかというと、深いのである。身長172センチの僕で足がどこも立たない。飛び込み用のプールでもあるので、深いところは5メートル近くある。常に泳いでいなきゃならない。それがいい。まわりの学生たちは猛烈に泳ぐ。速い。ついていけない。もちろんコースはFast, Middle, Slow と別れてはいるのだが、Middle でもなかなかついていくのが大変だ。40分ほど泳ぐとヘロヘロになる。嫌なことやイライラが募った時にはとりあえず泳ぐ。

1年以上、コロンビアのプールに通ってみて気がついたことがある。中国系の学生たちはキャップや耳栓をつけていない人が割と多い。ヒスパニック系の人はダブダブのスイミング・パンツの人が多い。プールにも人類学がある。何よりも顕著な特徴は、黒人系の学生がほとんど泳いでいないことだ。

プールに入ったあとは更衣室横のサウナ・ルームに入る。これが小さい。ここでも人類学が働いていて、アジア系、中東系の学生はよく利用するが、白人=コケイジアンの学生は、あまり苦手のようだ。そんなに長い時間とどまらない。そう言えば、コロンビアのサウナ・ルームは比較的室温が高い。日本の黒沢明監督の映画作品をコロンビア大学のセミナーで講じているポール・アンダラー教授もプール&サウナの常連で、よく顔を合わせる。僕の場合、プールに行く頻度は、フラストレーションの度合いと比例していることになるのだが、ここのところ割合多くプールに行っているなあ。先日、大学のエレベーターが満員で各階どまりだった時、乗り合わせた上品な老婦人が、It’s like a slow boat to China!と言って笑っていた。「中国行きのスローボート」は村上春樹の小説のタイトルにも使われているが、こちらの会話の常とう句(特に年配者の)でもある。願わくば、プールを中国行きのスローボートみたいに楽しみながらゆっくり泳げるような気持ちになりたいものだと思う。

プール仲間のPaul Anderer 教授