戦後66年、原発、ニッポン。Ⅰ

2017/08/11

~空っぽ~

(金平)

大震災と原発事故が起きて100日が過ぎました。時間は刻々と経っていきますが、問題は何も解決されていません。ところが時間というものは、事故をどんどん風化させていって、人の記憶は、嫌なものから目をそらすというところに行くでしょ。自分たちの体験であるにもかかわらず、だんだん嫌なものを見ないようなふうに進んでいくというか。つまり、この事故をきっかけにして、せっかく僕らが変われるチャンスであるにもかかわらず、このチャンスを活かすような方向にいかないメカニズムが働いているという思いがあるんです。

飯田さんの出された本「原発社会からの離脱」(講談社現代新書)を読ませて頂きましたが、本を読んで、これはある意味、「日本論」だと思いました。日本社会論、日本の企業論、日本の組織論。あと、知の退廃、劣化というかね。

僕は去年までアメリカにいましたが、よく向こうの人が言っていたのは「日本の学生たちが元気がなくなって全然来なくなった」とか、「日本の学者たちの論文が少なくなった」ということです。つまり、日本がどんどん鎖国していっていると。

そのことが、今度の事故処理や、あるいは事故をめぐる評価と、鏡のように重なっています。それを僕は心配しています。心配しているならお前何かやれよという感じですが。

飯田さんは、高木仁三郎さん的なやり方については「高潔すぎる」など、かなり率直に仰っていますけれど、僕は実は高木さんが提起していた学問のあり方や知識のあり方はまだまだ有効だと思っています。むしろもっともっと、ああいう考え方は有効だと思っていて。

(飯田)

もちろんそうですよ。私も、高木基金の共同代表を10年やっていましたから。

(金平)

特に昨今の御用学者とか原子力ムラのあり方に対して、今だからこそ、高木仁三郎をちゃんと読み返そうという思いが強いです。

さて、ここまでが前置きです。原発事故から100日を過ぎて、飯田さんは、このまま進んではだめだと思われることありますか。

(飯田)

つい最近起きていることとして、海江田経産大臣が「ほかの原発は安全だ」と安全宣言※①しましたよね。そして、国家戦略室でエネルギー環境会議がー実質、経産省が動かす部隊としてー原発ありきの方向性を戻そうとする動きがかなり表に出てきていますね。あともう一つ、今、水面下の動きとして、今度は経産省側でエネルギー基本計画を作ろうと、その人選が始まっています。

今の原発が安全だということに対しては、早速、大阪の橋下知事をはじめ、福井の西川知事ですら、「ですら」というのは失礼ですが、批判や疑問を呈している。「原発の安全宣言」にはすべての首長が乗れない構図になっているわけですが、それでも、この安全宣言が恥も外聞もなく出てきているのは、今の霞ヶ関と永田町の一部が、とにかく「原発再稼動ありき」なんだと。そのことが如実に出ている例だという気がしますね。

また、非常に乱暴な「原発が無いと電気が止まるぞ」みたいな話しがあって、どう見ても、まともな政府がまともな政策としてやっているとは思えないようなことが堂々と出てくるので、このどうしようもない状況というのは一体なんなんだという感はあります。

それと基本的な構図としては、事故当初から続いているボタンの掛け違えというか、東京電力にやらせたままで、政府が全体として責任を取る構図がいまだに出来ていない。あらゆるものが、最初の方向性から是正されていないと感じています。

(金平)

その海江田さんの記者会見、内容を見ると、「国民のために」というのではなくて、「経済のために」と言っているんですね。「日本経済の将来のために原発の再稼動をお願いしたい」と言っているんです。この期に及んでまだあんなことしか言えないのかなと。この想像力の小ささというか・・。だって、よく考えてみてください。日本政府が、日本の経産省がそんなことを言っている間に、ドイツとイタリアって、国民投票をやって“脱原発”を国の方向として決めちゃったんですよ。

(飯田)

そうなんですよ。

(金平)

これ色んなことを言う人がいて、“脱原発”を決めた国、ドイツ・イタリアと来たから、次は日本だろうみたいな。

(飯田)

日独伊(笑)。

(金平)

昔の枢軸国で。

(飯田)

本当にそうです(笑)。

(金平)

スペインのバルセロナで、村上春樹が、あの人としては、かなり踏み込んだ政治的な発言※②をしましたね。「自分たちは、原発を含めた核に対してNOを言い続けていかなければならなかった」「これは、戦後日本が歩んできた、倫理と規範の敗北だ」と。原爆被害にあっているにもかかわらず、効率とか経済成長とか、そういうことばかりずっと追い続けてきた。つまり、そういうことを引き換えにしてきた自分たち日本人の倫理と規範の敗北だと言っていましたよね。あれ、村上春樹にしては、かなりあけすけに自分の政治的信条を語ったと思うんですよ。ところがそれについての、僕の周りでのリアクションは、「なんだ、あいつ格好つけやがって」というものでした。もっとひどいのは、「原爆と原発を結び付けて」みたいなことを言う人がいるわけです。この期に及んでそう言う人がいる。そういう意味での絶望感の広がりといいますか、しかし絶望に浸っているわけにもいきません。

日本人の忘れやすさというんですか。なんと言ったらいいんだろう。どうして想像力がそういうところで止まるんだろうという日本特有の問題というのは考えざるをえなかったので、飯田さんのこの本を読んで「わが意を得たり」と勇気づけられました。

飯田さんは“原子力ムラ”にどっぷり浸かられましたでしょ。そしてその後、スウェーデンに行かれた。この落差の大きさはいかほどだった思うんですが、原子力ムラの体験について、ちょっとだけお話し頂けますか。

(飯田)

私は、大学院で原子核工学を勉強しました。大学の時も「つまらない学問だな」と思ったんです。やたら難しい入試だったにもかかわらず、大学の中に入ると単なる“産業に奉仕する学問“という流れがあって。一方で、京大の「熊取六人衆※③」も非常にストイックな方たちなので、私にはほとんど縁がなく、山で、文化人類学系の人たちとずっと遊んでいたんです。ただ我々はポスト団塊世代だったから、そういうもんかなと覚めた目でいました。

そしてその後、神戸製鋼に入社しました。原子力産業のヒエラルキーからすると末端といいますか、企業の中でも、いわゆる御三家だったら原子力のどこかの専門課に当てはめられていたと思うんですけど、神戸製鋼では、新素材の開発から、設計製造、安全解析まで一通りやることができました。なので、ものづくりの企業の中での最上流と最下流までを経験することができましたので、日本の企業でものが作られる際、一体どういうプロセスを経るんだということのリアリティーを学ぶことができたんです。

そこから電中研※④に出向という形で行って、今度は原子力安全委員会の下仕事と、電気事業連合会の裏仕事をやりました。それぞれまったく組織文化は違うんですよね。もちろん企業ともまるで違う。そうやって立体角的にいろんなコミュニティーを経験して、これが日本の原子力コミュニティーの全体像なのかと思いました。それで、それぞれが非常に空っぽというかですね。

(金平)

はい

(飯田)

原子力そのものを大局的にしっかりと考えて議論するような、人も場もまったくないわけです。全体としては、戦前の軍国主義さながらに「原子力推進ありき」で。しかもそれ以上に、国策として書かれた一字一句を逸脱してはならないという、かつて、敗戦を転戦と

言い変えたようなことが実際にある。例えば、「使用済み燃料の貯蔵」というのは、再処理せずに捨てることを暗示するので「貯蔵」と言ってはいけないということになって、「柔軟的管理」と言い換えるとか(笑)

(金平)

ははは。

(飯田)

そういう非常にくだらない世界があるんです。あと、原子力安全委員会の下仕事では、最初は議事録取りから始めたんですけど、そこで、御用学者がまったく勉強していないということがよくわかりました。私が、IAEAの技術基準の歴史から、一個一個の条文の背景に

あるペーパーなども一通り読んで、彼らはこういう考えでこう組み立てているんだという形で資料を作り始めたら、いつの間にか「飯田学校」と呼ばれるほど、私が事実上の原子力安全委員会の座長になって、最終的には原子力安全委員会の答申の下書きまで全部私が書くという経験をしました。その経験から、いかに日本の学者というのが、枝葉末節の、やたらディテイルにはこだわるけれど、大局観や歴史観とか、あるいは概念を骨格から組み立てることが出来ない人たちだということを痛感しました。

一方で、電力10社体制で構成される電気事業連合会というのがタテヨコのマトリックスで、いわゆるまさに「幕藩体制」なんですね。東電「幕府」に、紀州(関電)・尾張(中部電)の御三家にその他の親藩大名。そして電源開発という外様、という具合です。

それぞれの組織の中では当然しっかり縦軸でオーソライズしながら、あとは横軸で調和を取りながらやっていくという、壮大なる幕藩体制を目の当たりにしました。でも最終的な意思決定の場は、私が電中研にいたころは、ほとんど毎晩のように赤坂、六本木、銀座に連れていかれて、電事連の偉いさんとか当時の通産省の偉いさん、電中研と酒を飲みながら、いわば腹芸のようなところで方向性が決まっていくわけですね。まあ、なんとすごい世界だと。

※①6月18日、海江田万里経済産業相は記者会見し、原子力発電所の深刻な原発事故(過酷事故)に備えた電力会社などの安全対策は「適切に実施されている」との評価結果を発表。「電力需給の安定は震災復興と経済再生のために不可欠だ」と強調し、電力不足に陥らないよう停止中の原発の再稼働を急ぐ意向を表明した。

※②6月9日、スペインバルセロナで開かれた「カタルーニャ国際賞授賞式」で、作家、村上春樹さんが行ったスピーチ。東日本大震災と福島第1原発事故に触れ、原爆の惨禍を経験した日本人は「核に対する『ノー』を叫び続けるべきだった」と述べた。

国策に基づき電力会社が原発を推進した結果、地震国の日本が世界第3の原発大国になったと指摘。原発に疑問を持つ人々は「非現実的な夢想家」として退けられたと批判した。

その上で「持てる叡智(えいち)を結集し原発に代わるエネルギー開発を国家レベルで追求すべきだった」とし、それが広島、長崎の犠牲者への「集合的責任の取り方となったはずだ」と述べた。最後に「『効率』や『便宜』という名前を持つ災厄の犬たちに追いつかせてはならない。力強い足取りで前に進んでいく『非現実的な夢想家』でなくてはならない」と締めくくった。

※③京都大学原子炉実験所原子力安全研究グループに所属する、小出裕章氏や今中哲二氏など6人の科学者の通称。名前は実験所が大阪府熊取町にあることに由来する。原子力利用の危険性について研究し続けてきた。

※④電力中央研究所

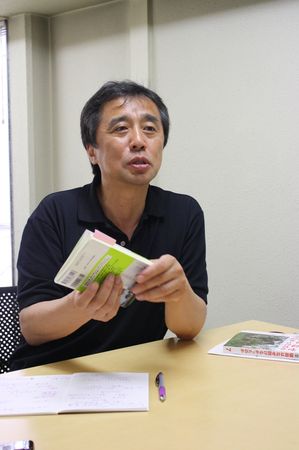

飯田哲也(いいだ・てつなり)

1959年、山口県生。京都大学原子核工学専攻修了。東京大学先端科学技術研究センター博士課程単位取得満期退学。神戸製鋼、電力関連研究機関で原子力R&Dに従事した後に退職。現在、NPO法人環境エネルギー政策研究所所長。自然エネルギー政策研究と実践で国際的に活躍する。著書に『自然エネルギー市場』(編著 築地書館)、『北欧のエネルギーデモクラシー』(新評論)、『原発社会からの離脱』(講談社現代新書)など。

(聞き手)

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」など多数。