坂本龍一「僕らが“倫理”を語るなんて」Ⅷ

2017/04/27

僕たちは、どういう生き方を希望するのか

(坂本)

忸怩たる思いでしょう。あの双葉町の井戸川克隆町長さんもそうでしょうけど。僕の若い友人、舩橋淳(ふなはし・あつし)君というニューヨークで知り合った日本人の映画監督が、『ニュークリア・ネイション』という映画を撮ったんです。

(金平)

ドイツでやっていました。ベルリン映画祭でやっていましたよ。

(坂本)

是非見てください。僕も楽曲を一曲提供しているんですが、ベルリン映画祭で上映したら観客の反応がすごく良かったんです。さっきの話じゃないですけど、この間の日本の情報がないから、ドイツの観客はものすごく知りたがっているんです。日本がどういう状況なのか、アーティストたちは何を発信しているのか、デモはあるのか、町の状況はどうなのか、とても関心を持っている。

(金平)

リアクションがすごく良かったという話、僕も聞きました。

(坂本)

今回、頼まれて行って初めて知ったんですけど、ベルリン映画祭って、タレント・キャンパスというサブ事業をやっているんです。どういうものかと言うと、映画づくりの卵を世界から350人ぐらい集める。そして彼らを個人指導するプロを150人ぐらい集めて、映画づくりを、あらゆるスキルを持っている人たちが指導するんです。コンペティションもある。

僕は今回、映画音楽の分野で呼ばれたんですが、応募者50人ぐらいから3人を選んで、個別に面談して、「ここ、こうしたらどうだ」とやり取りする。そしてそこからチャンピオンを選ぶ。それをいろんな部門でやるんです。それで、そこから育った人が今度は映画祭の本体のほうでノミネートされて、またベルリンに戻ってくるというような循環も生まれるんです。素敵!

(金平)

だからなんというか、さっきのドュチュケじゃないけど、つまり基盤が違っている。今、右翼とか左翼とか、イデオロギーとか、そんな時代じゃないということがよく言われます。でも僕はね、実はね、今こそイデオロギーが求められているんだと思っているんですよ。イデオロギーって、手垢のついた意味で言っているんじゃなくて、ビジョンとか、自分たちの希望はどういう生き方をすることなんだというものです。

ヨーロッパを見ていて本当に羨ましいと思うのは、社会民主主義の伝統が生き残っていることです。ソーシャルデモクラシーという。あれはつまり、弱肉強食みたいな、「勝ったものが負けたものの上に君臨していってどんどん格差を広げていくことの何が悪いんだ!」という、アメリカ的なある種のキャピタリズムじゃなくて、それとは対極の「そこそこ、みんなでやっていかないと幸せじゃないよね」というようなものです。

幸せというのは関係的な概念だから、「自分ひとりで孤島で豪華な生活をしたって、幸せでも何でもないでしょ」と。たぶんそれは横だけじゃなくて縦もそうだと思うんですよ。自分たちのずっと後の世代のことを考えて、うまくいくようになるといいよね、という善意みたいなものが根っこにあるような考え方。たぶん昔、ソーシャリズムやマルクス主義がそういうビジョンを与えていた時代、あったんですよね。でも今ないでしょ?

(坂本)

マルクス主義というと、イコール共産主義みたいなものと思われている。もう終わった古臭い思想だと思われていますけど、あれはコミューン主義ですからね。コミューンって、コミュニティー、村みたいなものです。村主義です。

日本語になると、コミューン主義と、コミュニズムと共産主義って全部違うものに聞こえるんですけど、全部同じものなんです。それでその根っこには、マルクスの前の時代のユートピア主義、「皆が幸せになろう」というドイツやフランスで育ってきた思想が当然ある。それはやっぱり何百年という年月をかけて、じわじわと思想として鍛え上げられてきたものなんですよね。

だから、政治的には、ソ連の崩壊とともに共産主義と資本主義の戦いが終わって「共産主義は終わった」というように思われますけど、それだけかかって根付いてきた思想というのはまだ死んでいないですよね。

(金平)

僕は、今、それがないから、日本の混迷が続いているんだと思っています。

東北の被災地もそうですし、僕の故郷の北海道でも、小さな町内とか小さな共同体みたいな場所、「自分さえ良ければいいというのが絶対にないような場所」というのはあったような気がするんですよ。

被災地で色んな人の話を聞き歩いていると、避難所で生まれたつながりみたいなものがものすごく強烈なものだったりします。避難所で自然発生的に生まれた、「弱いものから順番に支えていく」というシステムもね、行政ではなく全く名もない人たちが作り上げていっている。そういう実例を聞くと「捨てたものじゃないな」と思うんですね。それは“国”じゃないんですね。もっと、地域とかそういうもの。

(坂本)

地域、英語だとリージョン。リージョニズム。それですよね。

(金平)

それが僕、キーワードになってくるのではと思っています。ヨーロッパでは自前のものとしてあります。月並みですが、Think Globally, Act Locally.

(坂本)

それはまだ思想になっていませんね。思想というからには、普遍的なものに高めるというか、言語化するという、そういう作業をしなくてはいけないと思いますね。

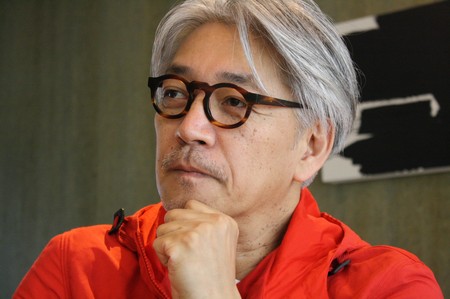

坂本龍一(さかもと・りゅういち)

言わずと知れた世界的なミュージシャン、作曲家、ピアニスト、俳優、著作家、等々幅広い活動範囲をもつ。1952年1月生まれ。東京都出身。都立新宿高校→東京芸術大学大学院修士課程修了。愛称は「教授」。音楽上の経歴は一切省略して、ここでは彼の社会的な活動に若干触れておく。戦争や環境問題についての発言をしっかりと継続して行っている日本では数少ないアーティストのひとり。実際、故・筑紫哲也キャスターらと共に、地雷除去キャンペーンに参加したほか、アメリカ同時多発テロ事件後の「非戦」姿勢の表明、楽曲の制作(アルバムChasm)、PSE法(電気用品安全法)に反対する署名活動の展開、青森県六ケ所村の核燃料再処理工場に反対する運動(STOP ROKKASHO)、東日本大震災後には、自ら被災地を訪問して、森林保全団体モア・ツリーズとともに、木造仮設住宅の設営に尽力している。かなりの読書家でもある。

(聞き手)

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」など多数。

バックナンバー

| タイトル | レス | 最終更新 |

|---|---|---|

| 西川美和 過渡期を生きる女性たち | 0 | 2012/11/26 18:36 by WEB多事争論 |

| 坂本龍一「僕らが“倫理”を語るなんて」 | 0 | 04/03 17:55 by WEB多事争論 |

| 戦後66年、原発、ニッポン。 | 2 | 08/11 19:33 by WEB多事争論 |

| 平川克美 3・11後の日本へ | 0 | 2011/04/28 13:15 by WEB多事争論 |

| 「レオニー」に託すもの 松井久子さん | 0 | 2010/12/15 19:34 by WEB多事争論 |

| 新宿の小さなお店ベルクから | 1 | 2010/10/16 13:00 by WEB多事争論 |

| 内田樹 メディアの定型化に | 4 | 2010/10/29 04:57 by リッキー |

| 藤原帰一 参議院選挙を前に | 2 | 2010/07/11 21:07 by 長文 |

| 拡大版 沖縄・慰霊の日 | 1 | 2010/07/06 00:33 by くらりん のぶこ |

| それがたとえ1ミリでも | 0 | 2010/05/12 15:40 by WEB多事争論 |

| みうらじゅんさんからの贈り物 | 0 | 2010/03/02 20:16 by WEB多事争論 |

| 「筑紫哲也との対話~没後一周年」から Ⅰ | 0 | 2010/01/23 13:20 by WEB多事争論 |

| 2010年のテレビに | 1 | 2010/01/14 20:17 by whoot |

| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(III)」 | 2 | 2010/04/04 08:48 by 長文 |

| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(II)」 | 0 | 2009/09/30 23:59 by 藤原帰一 |

| 「政権交代は、私たちに何をもたらすのか(Ⅰ)」 | 0 | 2009/09/26 10:00 by 藤原帰一 |