坂本龍一「僕らが“倫理”を語るなんて」Ⅰ

2017/04/05

「切断点」としての3・11

(金平)

ちょうど昨日は3月11日で、東日本大震災の発生から丸一年を迎えました。この一年で僕自身もいろんなことを考えさせられて・・・。それ以前と以降で“何かが決定的に変わってしまった”という思いでいます。

昨日の日本での動きを見ていても、世界の動きを見ていても、3・11以前と以降では、逆戻り、後戻りが出来ないような「切断点」が出来てしまったと思っています。ある意味、今の日本に住んでいる人たちにとっては、8・15以上のものとしての3・11になった。

(坂本)

戦後世代は8・15の「切断点」というものを知らないですからね。3・11が初めての「切断点」かもしれないですね。

(金平)

身体をもって知ったというかね。

(坂本)

そうそう。

(金平)

おそらくいろいろな社会的活動が、3・11をもって変わってしまったでしょう? 坂本さんは、昨日はどちらにいらっしゃったんですか?

(坂本)

昨日は日比谷公園で行われていた「ピースオンアース」という集いに行きました。主に追悼のための集いでしたが、やっぱり、言葉にして話す内容は原発関係のものが多かったですね。でもそれは、こぶしを振り上げて、反対だ!というものではなくて、和やかななかにも自然に、深刻な問題としてそういう話題に向いてしまう、という流れのものでした。全体としてはとてもいい集まりだったと思います。

(金平)

もちろん、悼む、追悼という意味はあって然るべきです。あれだけ理不尽な死に方をされ、切断された人たちがたくさんいる、という意味でいうとその通りなんです。でも一方でね、僕は、きっと少数派なのかもしれないですけど、「なんでもっと怒らないのかな」という思いがあります。

天災からくる無力感、打ちのめされ感というものも、もちろんあるんでしょうけれども、それ以降の人災的なものに対してなぜもっと怒らないのかと。本来は被らなくていいようなものまで被ってしまった時に、それを決めたものに対する怒りはわかないのかと。これは自分自身への怒りという意味もあるんですけれどもね。自分に対しても「なんでもっとちゃんとやってこなかったんだろう」という怒りがあります。

例えば原発です。原発に関していうと、自分はわかっていたはずだし、そういうことをずっと告発していた人たちのそばに比較的いたという思いがあるのに、いったい何をやっていたんだと思っています。だからこそ、追悼よりも、もっとそちらのほうで責任を取り続けていかなきゃいけないという思いがあるんですね。

坂本さんも、原発について、例えば六ヶ所村の問題や廃棄物の問題に、ずっと関心を持たれていました。今度のことが起きてからいろいろな思いをされたと思うんですが、いかがですか。

(坂本)

そうですね。一年目を迎えていろんな思いがあります。僕は海外の友達も多くてね、僕の友達ですから比較的社会問題にも元々関心を持っているミュージシャンなどが多いんですが、あまりにも皆、この一年の日本のことを知らないんですよ。ということは、結局、英語による情報が非常に少ないということです。

僕ら日本人は、ニューヨークに住んでいても日本人ですから、ネットなどを通して日々刻々と変わっていく状況、放射能のことや汚染された食糧、がれきの問題、補償問題について、関心を持って見ていました。よく考えてみたら非常に濃密な一年を、日本人みんなが過ごしてきたのではないかと感じているのですが、一方で、海外では全くそれが共有されていない。

(金平)

うーん。

(坂本)

でも、そういうものなのかなと。戦争状態で暮らしている国には、生と死を分ける非常に危険な濃密な日々を生きている人たちがいるわけです。今、この時間にもね。でも僕らにはそれが分からないんです。共有していないんです。ある程度はわかっていても。そのくらい格差があって、それが一つの「切断点」というか・・・。それが、ちょっとショックなくらいあるということを最近知りました。

具体名を出すと、デイヴィッド・シルヴィアンなんです。とても仲がいいし、しょっちゅうメール交換もしているし、9・11の後は世界市民「WORLD CITIZEN」を一緒に作りました。ずいぶんそういう関心もある友人です。なのに、3・11のことでは共有できていない。でもそれは彼が悪いのではなくて、英語による発信があまりにも少ないからです。これは、ちょっと絶望的なショックですね。

この一年の濃密な日本の時間を伝えようと思ったら、一人の人間ではとてもじゃないけれど伝えられない。戦中を生きているというか、戦後を生きているというのかな。この3・11以降が、戦中なのか戦後なのかというのも見方によって全然違いますけれども、これほどの・・・。逆にデイヴィッド・シルヴィアンのあまりの情報の無さから、「ああそうか、この一年、僕たち日本人はすごく濃密な時間を過ごしてきたんだ」と改めて感じました。

(金平)

当事者性というんですか。体験した人ではないとわからないとか、生きた時間をともにするという意味でいうと、今おそらく、絆と言う言葉がものすごい勢いで流布しているようにね、「自分たちは被災者と同じように生きるんだ」というような意識があると思うんですけれど、そこから一歩引いてしまうと、ものすごい勢いでゼロサムみたいな感じになってしまう。分断というか切断が起きている状況です。情報ってこれだけ過密化すると、無意識のうちにセグメント化というか・・・。

(坂本)

ふるいにかけるとか?

(金平)

ある意味ふるいにかけて、きっとどこかを排除しないと生きていけないようになっちゃっているんでしょうね。そこで一番重要なことは当事者性です。僕は今回起きたことというのは、ものすごく普遍的な出来事だと思っています。普遍的だということは、つまり、誰にでも当てはまるから、つながっていかないといけないと思うんです。だけど、そこがうまく、情報ということだけでいっても、当事者と、そこから一歩引いた第三者の間でうまく機能していない。

(坂本)

でも共有できないことがあるということも普遍的なんですよね。だって反対に考えたら、3・11の一年前のハイチ大地震のことを僕らはどれほど共有しています?もちろん、ニュースとしては知っています。或いはブラッド・ピットが現地に行って今も支援活動をやっていることは知っていますが、ハイチのどの辺で被害がひどくて、子どもが何人死んでいるとか、それすらもよく知らないんです。中国の四川省で起きた地震についてもです。そんなことはいっぱいあるわけです。

(金平)

そうですね。

(坂本)

だからこんなに情報過多になったグローバリズムの世界に生きていても、これだけ共有出来ないことがある。いまやソーシャルメディア花盛りですから、何でも共有、共有って言って共有しているつもりになっているけれども、これほどまでに共有出来ていないんだってことが僕にはショックでした。これは面白い視点だと思っています。もちろん、デイヴィッド・シルヴィアンを責めるわけにはいかなくて、そういう事実がある、そういう状況がある。翻って僕らも、世界中のことを共有しているとそんなに思いこんじゃいけない。

(金平)

本当は“無知の知”なんですよね。そこに行き着かなくてはいけないんだけれども、自分たちの限界を見れていない。おそらく、地震予知とか原発の技術に対する過剰な信頼みたいなものも、自分たちの限界を知ろうとしないことに関係しています。

(坂本)

やはり、一年前の3月11日について考えると、じゃあ僕たちは都会のような環境の中で生きているけれども、一日の中で何秒ぐらい自然のことを考えたり、感じたり、見たりしているだろうか。僕も本当に心もとなくて、一日に一回ちゃんと月を見ているだろうかとか。

(金平)

月ね・・・。

(坂本)

月にしろ、風を感じるにしろ、鳥の声を聞くにしろ・・・、ほとんど考えていないですよね、自然のことを。だから自分たちが作った堅固な文明の中でけっこううまくいっているように感じていたけれども、自然が強大な力で、こう、ほっぺたをひっぱたくような感じで僕たちの目を覚ましてくれた。だから、これを忘れちゃいけないと思いますね。

(金平)

忘れちゃいけないし、もう後戻りできないところに来たと思っています。

(続く)

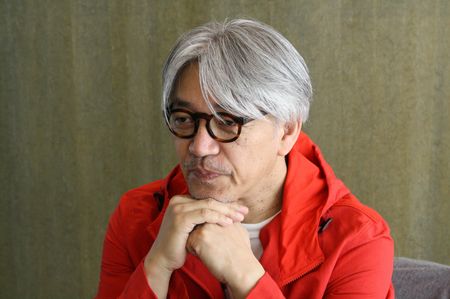

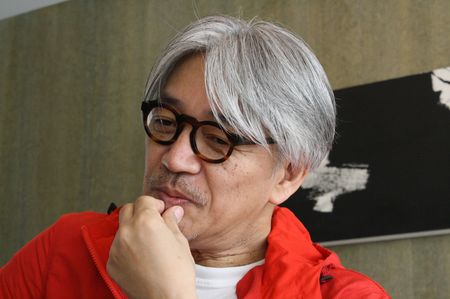

坂本龍一(さかもと・りゅういち)

言わずと知れた世界的なミュージシャン、作曲家、ピアニスト、俳優、著作家、等々幅広い活動範囲をもつ。1952年1月生まれ。東京都出身。都立新宿高校→東京芸術大学大学院修士課程修了。愛称は「教授」。音楽上の経歴は一切省略して、ここでは彼の社会的な活動に若干触れておく。戦争や環境問題についての発言をしっかりと継続して行っている日本では数少ないアーティストのひとり。実際、故・筑紫哲也キャスターらと共に、地雷除去キャンペーンに参加したほか、アメリカ同時多発テロ事件後の「非戦」姿勢の表明、楽曲の制作(アルバムChasm)、PSE法(電気用品安全法)に反対する署名活動の展開、青森県六ケ所村の核燃料再処理工場に反対する運動(STOP ROKKASHO)、東日本大震災後には、自ら被災地を訪問して、森林保全団体モア・ツリーズとともに、木造仮設住宅の設営に尽力している。かなりの読書家でもある。

(聞き手)

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」など多数。