「レオニー」に託すもの 松井久子さんⅠ

2010/12/15

~「レオニー」を応援してくれていた筑紫さん~

―筑紫さんの娘さんからお聞きしたのですが、筑紫さんは映画「レオニー」の製作をとても応援していらっしゃったそうですね?

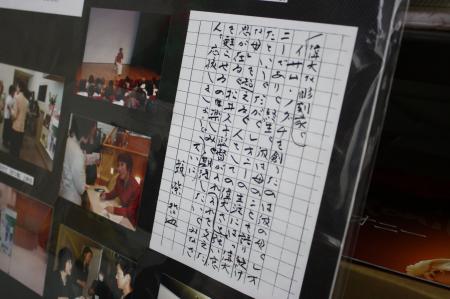

映画「レオニー」を作ろうと思ったのは、7年前に「イサム・ノグチー宿命の越境者」(※1)を読んだことがきっかけでした。その後、一人で資金集めに奔走していた時に、周りの方が“映画づくりを応援する会”を作ろうと言って下さいました。その時、応援する会、後の「マイレオニー」(※2)の代表となる斎藤弘美さんが―昔、筑紫さんとTBSのラジオで長いことご一緒していた方なんですが―、筑紫さんに「賛同人としてコメントを頂けませんか」とお願いしてくださったんです。筑紫さんは「それは楽しみ」と仰って、すぐに、さささっとコメントを書いて下さったそうです。そのコメント文は、今でも宝物のように「マイレオニー」の事務局に飾っています。

筑紫さんの「NEWS23」は、かつて深夜のトークのコーナーになると、イサム・ノグチのテーブルと椅子のセットでやっていらしたの、ご存知ですか?私、それを拝見しながら、筑紫さんはイサム・ノグチのアートがお好きなんだなと思っていました。

「マイレオニー」が結成された2005年から筑紫さんが亡くなる2008年まで、私は映画づくりのためにアメリカと行ったり来たりでしたから、直接お目にかかったことはないんです。賛同人のお礼も申し上げないままで…。だから、筑紫さんの訃報をアメリカで聞いた時はものすごくショックでした。映画が完成した時は、筑紫さんのマネージャーだった白石さんと、斎藤さんと「見て頂きたかったわねぇ」と何度も言い合って。今でも残念でなりません。

今、テレビやメディア全体に、「本物を大事に育てよう」という風潮を感じませんね。私が今回の映画づくりで目指したことはまさにそれなんですが、そういう私の気持ちをわかって下さるのが筑紫さんだと思っていました。それこそ、沖縄についても何についても、じっくり、皆さんが関心のない頃からちゃんと目を向けて取り上げていらして。そういうジャーナリストとしての姿勢を大変尊敬していたのです。

「マイレオニー」という応援組織が結成されてから5年。メンバーは過去の「ユキエ」や「折り梅」のお客さまだったり、講演会などで出会った方が、全国に3500人くらいいらっしゃいます。その方々が、映画が本当に出来るかどうか分からない時から、ずっと応援し続けてくれました。「マイレオニー」と私の関係は、いわゆる“映画監督を応援するファンクラブ“というものではまったくありません。こういう言い方をすると誤解されそうで怖いのですが、ある種の社会運動のような…。歳月を重ねているうちに、そういう要素を帯びてきた気がします。社会全体が、経済効率一辺倒で「志」みたいなものが無くなっている。「自分はそういう社会の中にいる」という孤立感があります。もし筑紫さんがいらしたら、私の志を理解してくださって、言葉で社会に大きな影響力を与えて下さったんじゃないかなと。私たちはほんとうに惜しい方を喪ってしましました。

―マスメディアでも映画でも、その中にいる各個人が「志」を持っていても、視聴率や経済的な問題から、それをそのまま貫けていないという状況はあるかもしれません。もちろん、そんなことは言い訳にもならないわけですが、松井さんはどうやってそれを乗り越えられているんでしょうか?

それはね、私も今この歳だから言えるんです。30代、40代の頃は、社会の現状にできるだけ沿うようにしてやっていました。マネージャーの仕事の時も、テレビドラマを作っていた時もまさにそうでした。映画を作るようになってこの年になったから、こういうふうに言えるんですね。とにかく、自分が社会に承認されて、自分の居場所を獲得するまでは、そのような大義名分だけでは誰も耳を傾けてはくれないし孤立してしまう。こう言えるようになったのは最近のことですよ。

それと、私が女性であることが大きいかもしれません。女性であるということはハンディキャップが大きい側面はありますが、「女性だから自由」という面もある。「組織の中での出世」など、色んなしがらみに縛られていない女性たちのほうが、自由な発想ができるのではないか、とも思いますね。

今回の「レオニー」は、“今の映画では物足りないと思っている人たち”の中に眠っているものを、突き動かしたいというチャレンジです。

それと、何でいま私が、しがらみなどに囚われず自分の「志」に沿って動けているのかというと、私には守るものがないからです。でも、こう、ぬけぬけと言っているけど(笑)、お客さんが全然入らないということも考えられますよね。それでも問いかけてみたいんです。「この日本は、このままでいいの?私だけが理想論を言っているの?」って。どこかに「そうじゃない」という思いがあります。それも、私の中に特にあるのは、お客さまに対する信頼。私が前作「ユキエ」「折り梅」(※3)の上映のために全国を歩いてまわった時に得た、観客に対する信頼。私の映画をこれだけ多くの人に広めてくれたのは観客だという、そこに対する期待と信頼が今回「レオニー」にもあるんですよ。怖いけどね(笑)。

―3作目の題材に、イサム・ノグチさんの母、レオニー・ギルモアを取り上げたのはなぜか、教えて下さい。

映画の主人公として、これほどストーリーが強い主人公はいないと思いました。頭で考えてこういうストーリーは作れないと思うし。女性の生き方として今の時代にとてもフィットしていると思ったんです。それと、「ユキエ」や「折り梅」の主人公に対してよりも、少し自分を重ねられるということも大きかったかもしれない。私もシングルマザーで、仕事をしながら子育てしてきましたから。

他にも理由はあります。これまでに「ユキエ」「折り梅」という2本の映画を作って多くの人に見て頂きました。そしたら、いつのまにか、“介護映画の松井監督”とか“福祉映画の松井さん”というレッテル張り、ジャンル分けがされていたんです。

私の中では、「ユキエ」「折り梅」「レオニー」の三作は、ちゃんと繋がっていて、一貫性があるんですね。「折り梅」の主人公も「レオニー」も、自分の中で表現したい女性像という意味で一貫性があります。向き合って逃げない、困難を乗り越えた末に喜びを掴むという女性の生き方。生きる喜びというのはそれをくぐりぬけないと得られない、という。「折り梅」の主人公もレオニーも、どちらで表現したことも、たった一つのことでした。女は強い、女性は頑張れるということ。「だからあなたも逃げないで、犠牲者として生きないで、向き合って、前を向いて生きましょう」と。

だから三作目のテーマにレオニーを選んだ時、自分自身は何の違和感もなくこれだ!と思えたんですが、人によっては、三作目でぽーんと全然違うテーマに行ったように見えたみたいですね。

―デビュー作の撮影中、俳優をコントロールできなくなって撮影が止まるなど、現場が何度も混乱したと伺いました。3作目の今回は、どんな撮影現場だったんですか?

あの時は、サンドバッグのようにやられていました(笑)。だけど「レオニー」の現場では、1作目の時よりはるかにレベルが上の人たちとお仕事させて頂きましたが、1作目を作っていた時のような地獄を全く見ないで済んだ。でも、あの時見た地獄は、結局、自分の問題だったって気がついたんです。

―「自分の問題」とは?

私は、自分に裏づけがないと不安になってしまうタイプなんです。自分の気持ちにちゃんとした裏づけがあれば、自信を持って、どんな人にも指示ができる。でも1作目の「ユキエ」の時は、自分に自信がなかった。

「ユキエ」を映画監督として製作するまで、ライターだった時も、マネージャーだった時も、下請け制作会社のプロデューサーだった時も、私の仕事は縁の下の力持ち的な役割を求められました。だから、前に出たりトップに立った経験がないわけです。それが、いきなり映画監督をやることになって、現場ではひたすら謙虚にふるまい、自分の中にも自信がない。と思っているうちに気がついたら、主演男優が「納得できない」など言って撮影が止まったりしたこともありました。

リーダーの条件を考える時、スタートってとても大事なんですね。スタートで失敗すると取り返しがつかない。それに気がついたから、2作目の「折り梅」の時は、「ユキエ」の時より「私はこうしたい」と、不安はあっても言い切ることを心がけました。相手が原田美枝子さんだろうが吉行和子さんだろうが「私はこうしたい」と。

今回の「レオニー」では「6年間このことを考え続けているのは私だけでしょ」って思ったら怖いものがなかった(笑)。そのかわり、カメラマンさんもほかのスタッフも、私よりはるかにキャリアがある方でしたから、私の「これを伝えたい」という意見に対して、「それだったら監督のカット割りよりこのほうが生きると思うんだけど」と言って下さることも多くて、それを取り入れるということもたくさんありました。時々私が意固地になることもあったけど(笑)。結局、リーダーシップというのは自分の問題、リーダーその人の問題だということを、今回改めて感じましたね。

1)「イサム・ノグチ~宿命の越境者~」ドウス昌代著 講談社文庫

2)2005年、一般の人らによって結成された、松井さんの第三作目の製作を応援する会。賛同金を募り会員は全国で3000人を超えた。

3)「ユキエ」:1998年公開。松井さんの初監督作品。戦争花嫁として国際結婚をしてアメリカに暮らし、晩年にアルツハイマー症を発症した日本人女性を描いた。主演は、倍賞美津子

「折り梅」:2002年公開。松井さんの映画2作目。製作・脚本・監督の三役を務めた。アルツハイマー症の女性高齢者と介護する嫁の実話で、小菅もと子の手記「忘れても、しあわせ」を基に製作。主演は原田美枝子、吉行和子

プロフィール

松井久子(まつい・ひさこ)

早稲田大学文学部演劇学科を卒業。「週刊平凡」「アンアン」等の雑誌ライターを経て、

1976年、俳優のプロダクション(有)イフを設立。数多くの俳優のマネージメントを手がける。1985年、(株)エッセン・コミュニケーションズを設立し、プロデューサーとしてドラマ、旅情報、ドキュメンタリー等のテレビ番組を多数企画・制作。

映画初監督作品「ユキエ」(1998年)では、アメリカ・ルイジアナを舞台に、45年間連れ添った夫婦の愛と老いの姿を描き、国内外の映画祭で高い評価を得る。第2作「折り梅」(2002年)では脚本も手がけ、日本の平均的な家族が再生する姿を老人介護を軸に描き、公開から2年間で100万人の観客を動員。全国1350箇所を超える自主上映会が今も続いている。

現在、製作・脚本・監督を手がけた3作目「レオニー」が全国で上映中。