坂本龍一「僕らが“倫理”を語るなんて」Ⅲ

2017/04/15

“個人”が見えないシステム

(金平)

今日はせっかく坂本さんとのお話なので、自分なりに、こういうことに焦点を合わせていったらいいかなと思うことが一つあります。

僕は、メディアの中でメディアを自己批判する、みたいなことを自分なりにやってきたつもりですが、3・11を境にして、メディアに対する信頼感が、化けの皮がはがれたように失われました。特に、原発の問題に関していうと、事故後に御用学者と言われている人たちが「安全です。ただちに人体に影響が出るものではないです。」と、ある種、洗脳的なメッセージをさんざん発していました。僕らがそれを叩くのは比較的簡単です。ただね、そういうことをずっとやっていくとですね、自分たちの中でも「何をやってきたんだ」という話になります。推進側の論理というんですかね、そこに加担していた自分たちの問題、そして加担させた力は何だったのかという問題に行き着いてしまう。

例えば、御用ジャーナリストというのがいます。いま口をぬぐっていますけど、たくさんいます。昨日(3月11日)の番組に出ていた人たちの中にも電気事業連合会からお金をもらってすごいことやっていた人がいます。そういうことについて、皆、口をつぐんで何も言いません。僕はそれをとっても良くないことだと思っていますが、それは、“倫理的ではないから”です。

倫理というのは、平たく言うと「人の道」ということになるんですが、自分の中にある一貫性とか、言葉の重みということです。そう思うと“倫理的ではない”、ということは、亡くなった人に対しての生きている者の責任の取り方みたいなことで言うと、フェアじゃないんですよね。そういうことを考えた時に、原発そのものが持っている非倫理性に思いは行き着きます。原発って倫理的じゃないんですよ。中央集権的だし、情報隠蔽的だし、垂直的だし、権力的でしょ。で、差別を再生産するでしょ。そういうものであるがゆえに、そこに群がっていたような人たち―ジャーナリストも学者も―がいた。

そこで僕が一つ思ったのが、アートとの関係はどうだったのかということです。原発とアート。これ、僕自身の体験で言うと、青森県の六ヶ所村に行くとすごく立派なコンサートホールがあるんです。そしてそこの演目を見ると五嶋龍君とかがいるんです。僕は五嶋龍君、大好きです。お姉さんも見てきましたしね。ところがそれを見た時、原発マネーというのは箱モノを作ってそういう世界的なアーティストを呼ぶ力があるということに気づくんです。

今、クラシックミュージシャンって困っているでしょ。日本だと、大阪の橋下市長みたい人が「あんなものいらねえ」「日本人にはクラシックなんかいらないんだよ」ということを公言して、世の中から喝采を得るような世の中です。だから今、クラシックのミュージシャンが食べていく、自立していくということは日本では並大抵のことじゃないと思うんですね。そうしたなかで、五嶋龍君みたいな人であっても、六ヶ所村の文化財団みたいなところからお呼びがかかれば行くわけです。そういう力というのが、原発にはあるんです。

この間、「アンダーコントロール」というドイツの映画を見ました。原発の推進財団が年次総会やるんですが、そこで必ずワーグナーとかのクラシック・コンサートが行われるんです。すごいクラシック奏者が集まって、分科会の後にコンサートをやる。アートとそういう原発的な権力との関係って・・・権力的原発でもいいんですけれども、僕はものすごく何か、本質的なものを表しているような気がしたんですね。

(坂本)

「原子力ムラ」という言葉がありますね。その中枢にいるのはムラぐらいの人数かもしれないけど、これまで50年間、地方行政に深く食い込み築いたものを考えると、福島県の元知事が・・・。

(金平)

佐藤栄佐久さん?

(坂本)

そうです。佐藤栄佐久さんが、「原子力ムラ」というより「原子力帝国」という言葉のほうが合っている気がすると仰っていましたね。

(金平)

ムラじゃなくてね。

(坂本)

ムラじゃないです。帝国です。地方の隅々まで、その帝国で、今、仰ったアートも食わしてもらっている。その帝国は非常に頑強なものですね、それはまともにぶつかっても簡単には壊れないでしょう。50年かかって築かれたものですから。で、誰も個人としての責任を取らない。

(金平)

個人の責任じゃないんですよね。

(坂本)

個人を刑事告発できないような仕組みになっているんです。ということは、あれだけの事故を起こしても裁かれないわけです。例えば、僕がマッド・サイエンティストで、自宅で研究していてもし放射能が漏れちゃったら、すぐ捕まりますよね。だけど、電力会社がその何百倍の規模で同じことを起こしても、捕まらないわけです。そういうことになっている。

もう、三権分立なんて言っているけど、すべてがそこに奉仕するようになっているから、難しい。だから当然の報いはありますよね。奉仕させられるような仕組みに組み込まれていますから。

(金平)

青森県に東通村(ひがしどおりむら)という、原発のある村があります。人口の少ない過疎の村です。そこにもどかーんと原発マネーが落ちるでしょう?そうすると、行ってみて驚きました。まるでタルコフスキーの映画を見ているみたいなんですけれども、風景がSF的なんです。例えば、村役場の横に村議会場があるんですけどね、ものすごく前衛的な建物なんです。ごーんと円筒形になっていて、窓がお面みたいになっていて、すごいんです。これは建築関係の賞をもらっている建物なんですが、村の人に聞いたら、とても使い勝手が悪いんですって。でもおそらく、遊び心がある才能あるデザイナーが、「僕らの仕事は作んなきゃしょうがないじゃん」って言って作ったものなんじゃないかと思うんです。

(坂本)

「僕らはただ仕事しているだけだ」って。それは、イラクやアフガンにいった米兵たちもみんな言っていました。「I’m just doing my job」って。

だから、引き金を引くのも、「This is my job」って。そこで倫理観を消そうとする。倫理観の話をされていましたけど、そこは大きいですよね。科学の発達に比べて倫理観の発達があまりにも遅れている、或いは後退しているって、アインシュタインも警告していますよね。僕、よく思うんですけど、兵器の発達って、昔は、石を投げたり弓矢なんかを使ったりして、・・・相手の顔が見えますよね。だから刀で敵を刺すなんて心理的にかなり大変ですよね。

(金平)

大変ですよね。

(坂本)

だからまあ武士なんて、一生かけて精神を磨いて、そういうことに耐えられるようにするわけですよね。でも兵器は、どんどん敵から遠ざかるように発達しているんです。宇宙からレーザーで、こんな小さいところを消せばいいだけの兵器になっている。そうすると、撃つ兵隊も、ディスプレイを見てぽんと押せばいいだけ。全く倫理観は痛まない、心が痛まないで、「I’m just doing my job」でいけるわけです。そうやって「人を傷つけるのは重い」ということは残ったまま、そこに触れないようにする、という方へいくわけですね。最近facebookか何かで見たんだけれども、米軍は、その“心の痛みを消す薬”を開発したということですよ(笑)

(金平)

あはは

(坂本)

いくらディスプレイで見ていても心が痛む時代は来ますよ。イラクへ行った米兵たち、PTSDになる人多いんですってね。だから最終的に、心が痛まない薬を開発したと。

(金平)

でもそれは治療って呼ぶんですかね。PTSD治療なのかな。

(坂本)

予防なんじゃないですか。予防接種。心が痛まないようにという。

(金平)

それは、昔、中東でムジャーヒディーンがハッシシをやってから戦闘に行くのと近いですよね。

(坂本)

だから、傷つきやすくて痛みやすい、ということは変わっていないのに、それを軽減するために、薬を開発したり兵器を開発したりしてそこから遠ざかろうとしているんですね。だから「けっこう痛んでるんじゃん」と僕は逆に興味深かったです。感じていなければそうしない。面白いものだなと思いました。あの強がりでマッチョなアメリカ人も実は非常に傷つきやすいんだということがわかるでしょう?そうするとね、今回の「原子力帝国」にしても同じなんです。誰も個人で責任を取らなくていいような体制を作った方が個人が傷つかないので、大丈夫にしているだけなんです。そういう“予防”なんですよね。

(金平)

なるほどね。「システムが悪い」と。

(坂本)

「僕個人の犯罪じゃないんだ」ということで、個々人が誰も犯罪性を感じていないんです。誰も反省していない。

(続く)

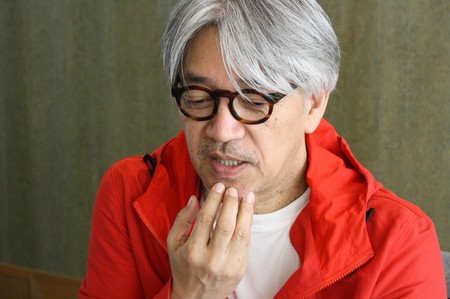

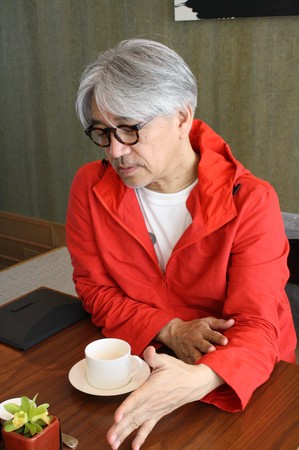

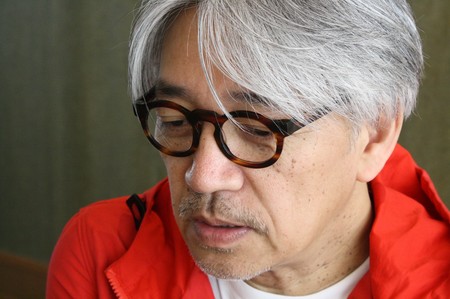

坂本龍一(さかもと・りゅういち)

言わずと知れた世界的なミュージシャン、作曲家、ピアニスト、俳優、著作家、等々幅広い活動範囲をもつ。1952年1月生まれ。東京都出身。都立新宿高校→東京芸術大学大学院修士課程修了。愛称は「教授」。音楽上の経歴は一切省略して、ここでは彼の社会的な活動に若干触れておく。戦争や環境問題についての発言をしっかりと継続して行っている日本では数少ないアーティストのひとり。実際、故・筑紫哲也キャスターらと共に、地雷除去キャンペーンに参加したほか、アメリカ同時多発テロ事件後の「非戦」姿勢の表明、楽曲の制作(アルバムChasm)、PSE法(電気用品安全法)に反対する署名活動の展開、青森県六ケ所村の核燃料再処理工場に反対する運動(STOP ROKKASHO)、東日本大震災後には、自ら被災地を訪問して、森林保全団体モア・ツリーズとともに、木造仮設住宅の設営に尽力している。かなりの読書家でもある。

(聞き手)

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」など多数。

バックナンバー

| タイトル | レス | 最終更新 |

|---|---|---|

| 西川美和 過渡期を生きる女性たち | 0 | 2012/11/26 18:36 by WEB多事争論 |

| 坂本龍一「僕らが“倫理”を語るなんて」 | 0 | 04/03 17:55 by WEB多事争論 |

| 戦後66年、原発、ニッポン。 | 2 | 08/11 19:33 by WEB多事争論 |

| 平川克美 3・11後の日本へ | 0 | 2011/04/28 13:15 by WEB多事争論 |

| 「レオニー」に託すもの 松井久子さん | 0 | 2010/12/15 19:34 by WEB多事争論 |

| 新宿の小さなお店ベルクから | 1 | 2010/10/16 13:00 by WEB多事争論 |

| 内田樹 メディアの定型化に | 4 | 2010/10/29 04:57 by リッキー |

| 藤原帰一 参議院選挙を前に | 2 | 2010/07/11 21:07 by 長文 |

| 拡大版 沖縄・慰霊の日 | 1 | 2010/07/06 00:33 by くらりん のぶこ |

| それがたとえ1ミリでも | 0 | 2010/05/12 15:40 by WEB多事争論 |

| みうらじゅんさんからの贈り物 | 0 | 2010/03/02 20:16 by WEB多事争論 |

| 「筑紫哲也との対話~没後一周年」から Ⅰ | 0 | 2010/01/23 13:20 by WEB多事争論 |

| 2010年のテレビに | 1 | 2010/01/14 20:17 by whoot |

| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(III)」 | 2 | 2010/04/04 08:48 by 長文 |

| 「政権交代は私たちに何をもたらすのか(II)」 | 0 | 2009/09/30 23:59 by 藤原帰一 |

| 「政権交代は、私たちに何をもたらすのか(Ⅰ)」 | 0 | 2009/09/26 10:00 by 藤原帰一 |