23時の記憶

第2回 2008.9.5 「September 11」

吉岡 弘行(WEB多事争論編集委員)

先週第1回目の「23時の記憶」の締めくくりの一節で「アメリカや日本のリーダーも交代の時期を迎える」と、日本についてもあえて断定調で記した。それがこんなに早く現実になろうとは・・・。

かつて原子力潜水艦とえひめ丸の衝突事故の際、ゴルフにうつつを抜かしていた愚鈍な男がいた。

そのころ筑紫さんが言っていた言葉を思い出す。

こんなときは基本に立ち返るのも悪くない。

「権力を監視し、縛る道具」=「日本国憲法」から3つの条文をピックアップしよう。

| 第15条 | 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 |

|---|---|

| 第72条 | 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 |

| 第99条 | 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ。 |

最初の「公務員の選定罷免権」は、「地方の首長」では「リコール」という形で確立されている。しかし本来は、「国会議員の罷免権」も我々は持っているのだ。

残る2つの条文も考慮すると、内閣改造をやった直後、国会召集の直前、そうしたタイミングでの職務放棄は、「究極の無責任」といえるだろう。

前の首相の場合、選挙で信を得られなかったために所信演説をしながら精神的に耐えられなくなり辞めた、というそれなりの理由があった。

対外的な信頼をも失ったという意味で、「われらは、国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」という憲法前文も反する。

つまり、今回の辞任は、明らかな「憲法違反」なのである。

内閣総理大臣だけではなく議員も辞するのが筋だろう。本人がおっしゃったように代議士の場合、「代わりの人」はいくらでも選べるのだから・・・。

前置きが長くなった。

今回のテーマは「世界が変わった日〜September 11」だ。

2001年9月12日午前9時40分、トロント・ユニオン駅発ニューヨーク・グランドセントラル駅(通称ペン駅)行きの「アムトラック」。

列車で一緒になった男の口調はとても穏やかだった。しかし、ともすれば陰気な半病人のような響きも感じられた。

「よりによって、なんでこんな日にニューヨークに行くんだい?」

立派なビデオカメラと三脚でも持っていれば、多少は違った問いかけになったかもしれない。しかし彼にとって、ジーンズにTシャツ姿でテロに襲われた街に向かう私の姿は、奇妙なアジア人としか見えなかったのだろう。

「僕は東京のテレビ局(Tokyo Broadcasting System)のジャーナリストなんだ。夏休みでニューヨークとトロント、シカゴを回って帰国するつもりだったんだけど、ニューヨーク支局の取材の応援でね。君は?」決して流暢とは言えない英語で聞き返した。

「僕はロサンゼルス・タイムズの記者さ。トロント国際映画祭の取材に来てたんだけど、上司がとにかくニューヨークへ行けって・・・」

私より少し若く、くせのある金髪をショートに刈ったそのLAタイムズの記者は、明らかに行きたくなさそうだった。

そりゃそうだろう、アメリカ人が初めて経験する「本土攻撃」。

しかも、普段は事件・事故に縁のない「映画専門」の日本でいう「文化部」の記者である。その時点では、攻撃が終わったのか、今後も波状的に続くのか、見当がつかなかったのだから無理もない。

車両には、私たちのほかに誰もいなかった。

「席を立つときは、残ったほうが、お互いのスーツケースを見張ろう」

旅の友は、こう告げただけで寡黙だった。

私はといえば、現場を体験できるという記者としての「高揚感」と個人的な「後ろめたさ」が相半ばし、車窓の風景を眺める時間が多かった。

気を紛らせるためLAタイムズの記者と好きな映画談義でもすればよかったとも思うが、その時は、全くそんな気が起きなかったのだ。

2001年には、「9・11」に先だって、ある意味で21世紀の幕開けを象徴する事件が起きていた。

場所はイタリア北部の港町ジェノヴァ。新大陸を見つけたコロンブスが生まれた地だ。

ここで7月20日から開かれるサミット(先進国首脳会議)を取材するため「ニュース23」では、私と嶌暢大ディレクター(現・報道特集NEXT)がイタリアに先乗りして事前取材をし、ミラノで筑紫さんと合流する手はずになっていた。

筑紫さんが「サミット」を現場取材することはほとんどない。

むしろ、年々「形骸化」している国際会議を批判的に見ていたくらいだ。

ジェノヴァ取材は二つの理由で筑紫さんに現地に入ってもらった。

ひとつは、アメリカ主導の「グローバリズム」という21世紀の難問があり、もうひとつは、小泉首相と田中真紀子外相という当時の「ドリーム・チーム」が、初めて一緒にでかける国際舞台だったためだ。

ジェノヴァに入るまでの取材は非常にスムースで、食べ物も宿も申し分なかった。

嶌ディレクターは、ブラというスローフード発祥の町を取材し、ファストフードに象徴される「食のグローバル化」に一石を投じるユニークな企画を制作した。

(これは、のちに「Slowlifeのススメ」「Go Slow!」という番組の二つのシリーズ企画の端緒となる)

当方はローマとミラノを拠点にベルルスコーニ首相の関係者を取材して、小泉首相と比較する「メディア操作とリーダー論」と題した企画を作った。

歯切れのいい小泉節に国民の8割が熱狂していたころの話で、企画はどちらかといえば、それに疑問符をつける内容だった。

ひどい目に会うのは、サミット会場のジェノヴァに到着してからだった。

まず、半円形の港の最深部に「ミストラル号」と「ヨーロピアン・ヴィジョン号」という2隻の巨大な軍艦が配備され、首脳たちの会議場を守っていた。ここまではいい。

ところが、半円の両端にある埠頭にも4隻の客船が横付けされ、各国からやってきたプレスのメンバーはこの船で寝泊まりしなければならなかったのだ。

筑紫さんと私たちが4泊も寝泊りさせられた「ファンタスティック号」は、海上から攻撃があった場合、他の客船とともに港を出て「盾」がわりになるという。

まさにファンタスティック!な話ではないか。

最も閉口したのが検問である。

客船を出る時に一回やれば済むことなのに、プレスセンターや街中を移動するたびに、道端で軍や警察がしつこいほど呼び止めてくるのだ。

「さっき目の前でチェックしていたのを見てただろう!」とクレームを言うと「あれは税関、こっちは警察だ」と開き直る始末。

そのたびに「だから俺はサミットなんて取材に来たくなかったんだ」とぼやく筑紫さん。

せめて飯くらいは旨いイタリアンを・・と思ったが、それも甘かった。 ジェノヴァの商店街は店という店にベニヤ板がはられ、大半の市民は街から避難していたのだ!

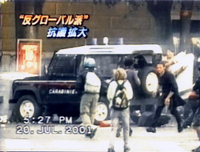

こうした戒厳令下のような街で、悲劇は起きた。 グローバリズムに反対する一群と軍・警察隊が衝突し、巻き添えになった一人の若者が命を落としてしまったのだ。通りは催涙弾で煙り、なんとも辛い取材になってしまった。 歴史的に見れば、この悲劇は「グローバリズム」と「反グローバル運動」が招いた一つのエピソードにすぎないかもしれない。 しかし、私にとって、また筑紫さんにとっても、まさに目前で体験した非常に大きな出来事だった。

筑紫さんは、『多事争論in ジェノヴァ』でこう語っている。

ジェノヴァ暴動

今、この『多事争論』をふりかえると、筑紫さんが7月の時点で一種の警告を発していたことがよくわかる。

サミット直後の参議院選挙で、自民党は勝利を収めた。

人気の絶頂にいた小泉首相は、8月13日、靖国神社を「前倒し」参拝する。

「23」では毎年8月15日、スペシャル・プログラムを放送していた。

この年のテーマは「戦争論/幸福論」だった。

その翌週、筑紫さんは2週間の夏休みに入るのだが、週末を利用して私の郷里・松江にきてもらった。作家の山田太一さんとの対談を撮影するためだ。

テーマは松江を愛し、『怪談』などの文学作品や随筆をつづった小泉八雲ことラフカディオ・ハーン。

『日本の面影』というハーンの半生を戯曲にした山田さんと筑紫さんが「失われつつある日本の美意識」と「グローバリズム」について語るという業界でいう「やや偏差値の高い」ネタである。

その対談を10分ほどのVTRに編集して8月末にオンエアした私は、9月に入って遅い夏休みをとった。例年だと3,4日は松江に帰省するのだが、その年は対談の仕事で帰省も済んでいた。

そこで、3日から丸9日間の休みをニューヨークとトロントへの旅に充てることにしたのだ。

ニューヨークへは何度か行っていたが、とにかく飽きない。摩天楼に囲まれたセントラル・パークで半日、日光浴するだけでも行く価値がある。

前半は、当時筑紫さんの娘さんと弟さんが暮らしていたマンハッタンのマンションに厄介になり、昼間は、お気に入りのエドワード・ホッパーのコレクションが堪能できる「ホイットニー美術館」や数少ないフェルメールの作品が常設されている「フリック・コレクション」に出かける。夜は「ブルーノート」や「バードランド」に足を運んでジャズを愉しむというぜいたくな計画。

後半は、従妹のいるトロントに移動してナイアガラの「Maid Of The Mist」と呼ばれる滝壺ツアーを体験するというプランだ。

JNNジェノヴァ取材団

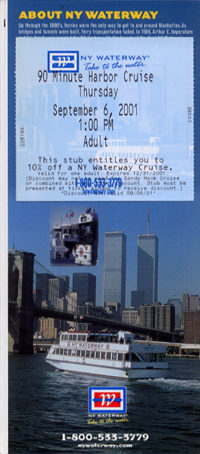

ニューヨークでは、9月6日に「90Minute Harbor Cruise」というハドソン川を下って自由の女神を観るツアーに参加し、その時はまだ、世界貿易センタービルの威容も海上から目の当たりにできた。

ナイアガラは、テレビや映画で見てはいたが、その迫力はそこに実際に立ってみなければわからない。船で滝壺に近づくと文字通り「轟音が響く霧のシャワーの中」に入る。圧倒された。

(これは絵画にもいえることで、本物・実物を見ないと意味がない。ジェノヴァ・サミットの帰り道、飛行機の出発まで時間が空いたのでミラノで修復されたばかりの「最後の晩餐」を観たが、図録とは全く違う絵だった)

充実した旅の時間はあっという間に過ぎる。

9月11日、トロントを出発する朝を迎えた。

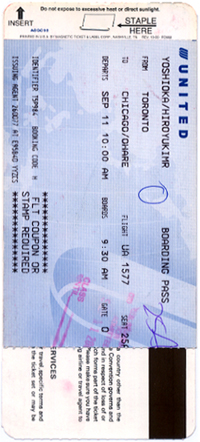

午前10時発のエア・カナダ便。シカゴのオヘア空港でユナイテッド機に乗りかえ成田に向かう予定だった。

空港まで従妹に車で送ってもらい。出国手続きをして機内に乗り込む。

ところが、出発時刻を過ぎても機体は離陸の態勢に入らないのだ。

「どうしたんだろう?管制が込み合っているのかな?」そんなことを思っていた矢先に機内アナウンスが響いた。

「この飛行機は離陸を取りやめます。乗客の皆さまは、乗務員の指示に従ってお降りになり、預けた荷物をお受け取りください」

状況がつかめないまま空港のロビーに戻ると、なんとすべての離発着便がキャンセルになっているではないか!

情報収集をすると、どうやらニューヨークでジャンボ機が貿易センタービルに突っ込んだことがわかってきた。

私は公衆電話に走り、ついさっき空港まで送ってくれた従妹に連絡した。

彼女は電話口で泣いていた。「ヒロ兄ちゃん、大丈夫。2機がニューヨークのビルに突っ込んだの・・・。あっ、また1機、ワシントンの建物に墜ちた!」

「どんな建物?」私は聞き返した。

「平べったくて・・大きくて・・政府の建物みたい」涙で半分声にならない。

「ペンタゴン(国防総省)だ」

ただならぬ事態をようやく把握した私は、従妹に「勇気をふりしぼって空港まで俺を迎えに来てほしい」といった。彼女の夫のマークは、フロリダに出張中で全く連絡が取れないというのだ。

その日は、トロント郊外の従妹の家に戻り、「実家」の両親に連絡を入れた。日本の私と従妹の家族も私の出発日を知っていたから、声を聞くまで眠れなかったという。

マークとは夕方には連絡が取れ、無事が確認でき胸をなでおろした。

この時点で、私はニューヨークに行こうと決めていた。

「特別番組」を終えた「23」のスタッフルームに電話を入れると、筑紫さんから「こんな機会めったにないから、せいぜい現場の様子を目に焼き付けて来いよ」と言われた。

そして、従妹にインターネットでトロント・ユニオン駅から出発するニューヨーク行きの列車を調べてもらった。

「こんな時に絶対動いているはずないわよ。何でわざわざ危険な場所に行くの」

実際、ネットでは運行未定となっていた。飛行機も当分、北米大陸上空は飛ばない。

「でも、ネットってどうも信じられないんだよね。特にこういう非常事態の時は。明日、駅まで行って動いてなければ、ニューヨークには行かないよ」私は、そう答えた。

一夜明け、ユニオン駅に向かった。

やっぱりネットはあてにならない。駅員に尋ねると、午前9時40分発のニューヨーク行きが、1本だけ運行するというのだ。到着予定時刻は、半日後の午後9時50分だという。

後で思ったのだが、アメリカは共犯の連中を捕まえるため陸の移動をあえて制限しなかったのではないだろうか。

駅で別れるとき、従妹の怒りも含んだ悲しげな表情は、いまでもはっきりと覚えている。

その時、彼女は身ごもっていたのだ。マークが出張から戻るのを待つという選択もあったろうが、フロリダからトロントまですぐに帰れる状況じゃなかった。

「随時、連絡をいれるから」私はそう言って振り切るように列車に飛び乗った。

ナイアガラ・フォールズ駅はカナダのオンタリオ州と、国境を挟んだアメリカのエリー湖畔の街バッファローに二つ駅がある。ふだんでさえ国境間のチェックは手間がかかるものだが、この日は異常だった。

この同一名の駅でそれぞれ10数人が列車に乗り込もうとしていた。しかし、国境警備隊や軍、税関に警察と何重にも検問が張り巡らされ、ボストンバッグやトランクケースの隅々まで2時間くらい検査が続いた。私は「TBSの記者証」のおかげで殆どパスだった。

ニューヨークに近づくにつれて乗客も増えていった。駅で列車が止まると、一服しにホームに降りる人がたくさんいた。家族や友人の身に災難が降りかかった人もいたに違いない。どの人も表情が暗かった。

マンハッタンのど真ん中、グランドセントラル駅に着いたのは、予定の時刻を過ぎ午後11時を回っていた。

駅の外に出たときは驚いた。機関銃を手にした兵隊と戦車が目の前に現れたからだ。

TBSのNY支局は、セントラル・パークの南端を西に行った通り沿いにある。

駅のタクシー乗り場で、背の高い金髪の女性が声をかけてきた。ドイツ人で、帰宅する方向が一緒だという。

私は「一緒にどうぞ」と言って支局に向かった。

支局に着くと、星野誠支局長(現・社会情報局長)はじめ、皆から大歓迎を受けた。

テロの発生から一睡もせずに放送をし続けていたスタッフたちにとって、猫の手も借りたい状況だったのだ。

日本からの応援部隊は、北米大陸の空が完全に閉鎖されていたため、ロンドンで足止めを食らっていた。

私は、オンエアにかかりっきりの星野さんに代わって日本の番組サイドと連絡を取ったり、

中継のフロアを務めた。時には、3大ネットワークのニュースをウォッチして原稿も書いた。

その後、続々と取材チームがニューヨークに集結し、報道も「現象」から「反応」、「分析」へと重点が移行していく。これはどんな事件報道でも同じだが、今回はその規模が比べ物にならなかった。

まだツインタワーは健在だった

SEP11のチケット

「23」からは15日に佐古キャスターが到着した。

現場にも足を運んだが、ビルがあったところに近づくにつれ店や住宅に降りかかった土煙りの跡が増えていき、ショウウィンドウなどの壊れ方も激しくなっていく。いわゆる「爆心地=グラウンド・ゼロ」は、おびただしい瓦礫の山である。

現場近くで中継するアメリカのテレビ局の車には、ある時から星条旗が掲げられるようになった。テレビは「Attack on America」などとサブタイトルを入れっぱなしにして、これが「アメリカに対する戦争」であることを強調していた。愛国心が次第に熱を帯びていた。

結局、帰国の途についたのは9月24日。

私は「もう少し現場に残りたい」と言ったのだが、「23」の編集長業務も回すのがしんどくなっていたようで、金平さんから「帰ってきてくれ」と言われ、20日ぶりに日本に帰った。

「23」では、終戦の日の8月15日と年末の最後の放送日に特別番組を編成する。

2001年の年末スペシャルはクリスマス・イブの24日、テーマは「世界が変わった日」だった。

グラウンド・ゼロ前の筆者

グラウンド・ゼロから生中継するため、今度は筑紫さんと草野さんを伴って私は3か月ぶりにニューヨークを訪れた。

近くのセント・パトリック教会には、まだ、多くの行方不明者の写真と情報を求める張り紙がびっしりと張られていた。

クリスマス・シーズンで表面的にはきらびやかなブロードウェイも、道行く人々の表情は何となく不安げで、冷蔵庫の中にいるような凍てつく寒さのニューヨークは何とも重苦しかった。

大みそかは、筑紫さんと星野支局長の奥様とメトロポリタン劇場でプッチーニのオペラ「ラ・ボエーム」を観た。

「ボエーム」とは、定職を持たずに自分の好きな生き方をして漂う「ボヘミアン」から生まれた言葉だ。

世界は「9・11」以降、予想のつかない混とんとした方向に漂い始めていた。

あれから間もなく7年。冒頭で記したように日本は次々とリーダーが代わり、アメリカもブッシュ大統領が表舞台を去る。

この7年の日米関係がよかったのかどうか、「給油法案」も含めてきちんとした検証が必要だし、それなくしては「このくに」はさらに漂い続けるばかりだろう。

年末SPを終えたショット(NY留学中の進藤晶子さんもいた)