- トップ >

- 続・カルチュアどんぶり >

- #16 演劇の尊厳。尊厳の演劇

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」「沖縄ワジワジー通信」など多数。

#16 演劇の尊厳。尊厳の演劇

2014/10/06

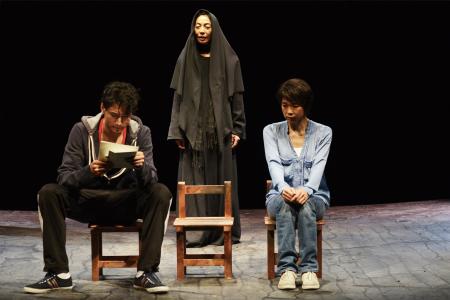

(以上の4枚の写真は、世田谷パブリックシアター企画制作『炎 アンサンディ』より 2014年 シアタートラム 撮影;細野晋司)

言葉と文字が何のためにあるかのと言えば、結局のところ、人間が最後の尊厳を保つための拠りどころとしてあるのではないか。尊厳を破壊するのも人間であり、尊厳を回復・保持するのもまた人間である。だから、演劇という営みは、実は人間の尊厳をめぐる途轍もなく大きな探索作業のひとつなのかもしれない。御嶽山で起きた火山噴火被害の取材から東京に戻って、身も心も疲れ果てた状態で、この演劇の舞台をみて、僕は言いようのないほどの感動にうち震えた。内戦の続くレバノンに生まれ、その後フランスに亡命、現在はカナダのケベック州に住むワジディ・ムワワドという作家のフランス語で書かれた戯曲作品が原作である。それを今回、日本において日本語で日本人が演じた。レバノンからカナダに移住してきたナワルは、言葉を発することを拒否し世間に背を向けるようにしてこの世を去った。実のこどもで双子の姉弟ジャンヌとシモンに2通の手紙が残されていた。公証人を通じて届けられたその手紙には、姉に対しては自分の父を、そして弟に対してはその存在さえ知らされていなかった兄を探し出して、その手紙を渡すようにと書かれてあった。そこから姉弟が母ナワルの祖国を訪ね、母のたどった過酷なそしてあまりに衝撃的な運命を徐々に知っていくことになる。彼らが行き着いた場所がどこであり、彼らがついに会うことができた父親と、そして兄は、どのような人物であったのか。フランスの画家ポール・ゴーギャンの作品のタイトルを僕は思い出す。

<われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか>

僕は長年、報道の仕事をしてきた。1982年にレバノンのパレスチナ難民キャンプ=サブラ・シャティーラで起きた虐殺現場のニュース映像を見た時の衝撃は今も脳裏に残っている。僕ら人間は、このように自らの尊厳を容易に放棄し、このように相手を憎悪してその人間の尊厳を抹消する行為を行うことができるものなのか。その頃、この作品の作家ムワワドは13歳という多感な年齢だったことに想像が及ぶ。家族に連れられ国外に亡命したムワワドが、先のゴーギャンの絵のタイトルのように自分の存在の来歴を問い続けた結果、本作品が誕生したのだろう。今現在の日本人には遠い遠い世界の出来事のようにみえるが、この問いは、僕ら日本人にも共有されている根源的な問いだ。だからこそ共感し共振し翻案し共演できる。演出にあたった上村聡史はこの劇をロンドンとパリで初めてみて日本での上演を考えたのだという。シンプルでかつ実に効果的な舞台作りにあたられた照明や衣装関係者のセンスに、そして言葉のちからを信じた演出を手掛けられた上村聡史に拍手を送りたい。母ナワルを演じた麻実れいの存在感が圧倒的であり、古典劇の品格をこの作品に与えている。すばらしい。

この演劇の舞台のはるか後方に今も地続きのように、ほら見えるではないか、ガザ地区への軍事侵攻の戦火の現場が。その地においても、この舞台同様、人間の尊厳が時々刻々と蹂躙・抹消され、一方、自己正当化を呼号し、それに同調する人間の尊厳を偽装する動きがある。僕はつくづく思う。メディアの報道など無力だ。演劇の想像力は、すぐれたものであれば、より<真実>に近づける。