- トップ >

- 続・カルチュアどんぶり >

- #21 2015年 ジャンル徹底的無視ベスト10

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」「沖縄ワジワジー通信」など多数。

#21 2015年 ジャンル徹底的無視ベスト10

2015/12/28

2015年という年をふり返ってみると、前半、中盤は結構なスピードで疾走しているような気がしたこともあったのだが、後半、終盤になって急激に失速し、いま最悪に近い年末を迎えつつあるなあ、と思う。ろくに更新もされないまま、この『WEB多事争論』は、WEB上にいわば店ざらし状態で放置されている。故・筑紫哲也氏本人を含めてこの『WEB多事争論』を立ち上げて発信して行こうと話をしたのはわずか7年前ではなかったか。こうなってしまったのも、自然の成り行きというやつかい? 僕はそう思いたくない人間なので、今年の押し詰まったこの時期、3ヶ月ぶりにUPすることにしよう。まだ『WEB多事争論』をのぞいてみている人もいると信じて…。

それで、2015年のジャンル徹底的無視ベスト10。今年は去年以上に、映画や舞台、劇場やコンサートに足を運ぶ頻度が減った。何やってたんだと思う。

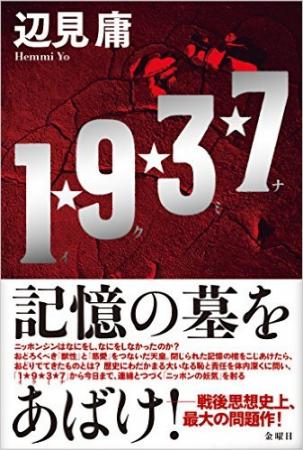

★第1位。辺見庸の『1★9★3★7』。この本が戦後70年の2015年に発刊された意味を考え続ける。その作業は今も現在進行形だ。だから今、迂闊に言葉をここに連ねたくない。正直、こわいのだ。ここに書かれていることは確かに墓をあばく作業なのだから。

★第2位。『三里塚に生きる』。この映画は2014年に公開されたのだそうだ。僕は知らなかった。たまたま今年の秋になってからみた。サンリヅカという音を久しぶりに聞いた。そして青年行動隊と少年行動隊という言葉も。写真家・北井一夫の「いつか見た風景」という写真展に、1970年に撮られた少年行動隊の集合写真があった。それをみたとき、僕はこの少年たちに今、会ってみたいと思ったことがあった。それをこの映画はある意味でやっていたのだった。歳月の否応ない流れと、自分の信じていたひとの遺言に誠実に向き合って生きてきたひとの姿をみせられたことの静かな衝撃。『WEB多事争論』に向き合う僕らのようにではなく。この映画に何度も登場する「強制代執行」という言葉から沖縄に思いが飛んだ。今年は比較的多くのドキュメンタリー映画をみたが、沖縄をテーマにした『うりずんの雨』『戦場ぬ止み』はなかでも強く惹きつけられた。

ニキ・ド・サンファル展の会場にて

ニキ・ド・サンファル展の会場にて

★第3位。『ニキ・ド・サンファル展』。新国立美術館。僕は知ったかぶりをしているが、現代美術のことなんかほとんど知らない。この展覧会は、尊敬する友人から教えられて足を運んだ。一回目はパリ同時テロ事件の前に。そして二回目は同事件の後に。「私はテロリストになる代わりにアーティストになった」というニキの言葉の重みを感じ取ったような気がした。初期の頃のキリスト教文化の抑圧性に対する反抗的な作品が好きだが、後期、解放されたようにふくよかなナナ像をつくりだした頃のもいい。この作品展を紹介したという「日曜美術館」というNHKの番組は見損なったのだが、ずいぶん昔(1995年頃?)に同じく「日曜美術館」で放送されたニキ美術館探訪の番組をみる機会があった。詩人の白石かずこや故・増田ヨーコさんが登場していた。よくできた内容の番組だった。おそらく今のバージョンはみる必要がないだろう。テレビの番組づくりの作法は明らかに劣化しているのだから。

世田谷パブリックシアター提供 『針とアヘン』より

世田谷パブリックシアター提供 『針とアヘン』より

★第4位。『針とアヘン』。今年も何回か世田谷パブリックシアターに足を運んだ。どの公演も見甲斐があったけれども、やはり野村萬斎という芸術監督の存在が公演のクオリティを保証しているのかな、と思ってしまう。『敦―山月記・名人伝』『道玄坂綺譚―三島由紀夫・近代能楽集より』『マーキュリー・ファー』もよかった。突出して心に残っているのは、カナダ・ケベック出身の演出家、ロベール・ルパージュの『針とアヘン~マイルス・デイヴィスとジャン・コクトーの幻影~』だ。幻想的なステージの仕掛けの展開はまるで魔術を見せされているようだった。基本は箱の回転なのに。すごいや。

『ディン・Q・レ展』会場にて、作者と

『ディン・Q・レ展』会場にて、作者と

★第5位。『ディン・Q・レ展』。森美術館。ヨーロッパで難民の取材をして帰国してからこれをみた。元ベトナム難民としてアメリカに渡ったベトナム人アーティスト、ディン・Q・レのインスタレーションやビデオアートから想像力が拡がる。ベトナム人からみたベトナム戦争の記憶。ヘリコプターという「悪魔」の記憶。人が流浪すること、漂流すること、定住することの意味を考えさせられる。

映画『ヤクザと憲法』のチラシより

映画『ヤクザと憲法』のチラシより

★第6位。『ヤクザと憲法』。これがテレビで放送されたことは画期的な偉業だ!1位にしてもいいくらいだ。ドキュメンタリー作品としても面白さは群を抜いている。憲法を守れ!という掛け声を言う前に、ヤクザという存在が「反社会的勢力」の一言で憲法の埒外に追放されている現実について何を言えるか。挑発的な作品だ。同じく憲法9条と天皇制存続の関係を問うた『天皇と軍隊』(在仏の渡辺謙一監督作品)の日本語字幕版が今年公開された意味も大きい。

★第7位。『矢野顕子とティンパン・コンサート』。さとがえるコンサートももう20年だという。矢野顕子からはいつも「勇気と切なさ」を同時にもらい続けてきた。ティンパンアレイの3人との共演だったこのコンサート。『ゆけ!柳田』を聴いて胸がいっぱいになったと思ったら、会場に何と柳田選手が招かれていて驚いた。アンコール大ラスの『風をあつめて』の細野晴臣の声を聴いてきて感涙にむせぶ。駄目だな。歳をとったな、自分は。

★第8位。笠井叡『今晩は荒れ模様』。日本の6人の女性ダンサーと笠井の競演。上村なおか、黒田育世、白河直子、吉田みさこ、森下真樹、山田せつ子らの自在なダンスに笠井が絡む。いまや笠井の肉体は無駄なものが一切そぎ落された聖者のそれになっている。女性ダンサーたちの多くはクラシックバレエの基礎があるようで、それが日本という風土で変化を遂げて開花していた。素晴らしいステージだった。今もって、日本のダンサーでもっともみたい一人が笠井だ。

映画『バードマン』より(c) 2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

映画『バードマン』より(c) 2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

★第9位。『バードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡』。アレハンドロ・ゴンサーレス・イニャリトゥは今現在、もっとも挑戦的な作品を発表し続けている監督ではないか。この『バードマン』、アカデミー作品賞をとってしまった。並大抵の毒ではないと思うけれど、ストーリーも作風も(ドキュメンタリータッチの長回しとか)、ものすごくクールでとんがっていて、いい。娯楽映画をほとんどみなかった今年の中では唯一の収穫。娯楽作品ではないが『ルック・オブ・サイレンス』も忘れれない作品だった。来年はちゃんと映画をみよう。

写真:齋藤哲也

写真:齋藤哲也

井桁裕子 「片脚で立つ森田かずよの肖像」 2015年

★第10位。『井桁裕子展』。南青山の小さなギャラリー「ときの忘れもの」に展示されていた人形作家・井桁裕子さんの『片脚で立つ森田かずよの肖像』にひどく心を動かされた。このことは前回のこの欄でも書いた通り。人形という表現は無限に広がっていく可能性を秘めている。この作品がみられてよかった。

来年もすばらしいものに出会えますように。