- トップ >

- 続・カルチュアどんぶり >

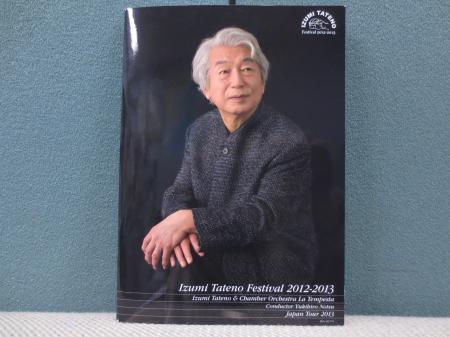

- #6 舘野泉が音楽を生きるすがた

金平茂紀(かねひら・しげのり)

1953年北海道旭川市生まれ。1977年にTBS入社。以降、一貫して報道局で、報道記者、ディレクター、プロデューサーをつとめる。「ニュースコープ」副編集長歴任後、1991年から1994年まで在モスクワ特派員。ソ連の崩壊を取材。帰国後、「筑紫哲也NEWS23」のデスクを8年間つとめる。2002年5月より在ワシントン特派員となり2005年6月帰国。報道局長を3年間歴任後、2008年7月よりニューヨークへ。アメリカ総局長・兼・コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。2010年10月からは「報道特集」キャスターを務める。著書に「世紀末モスクワを行く」「ロシアより愛をこめて」「二十三時的」「ホワイトハウスより徒歩5分」「テレビニュースは終わらない」「報道局長業務外日誌」「NY発 それでもオバマは歴史を変える」「沖縄ワジワジー通信」など多数。

#6 舘野泉が音楽を生きるすがた

2013/11/13

演奏家がすばらしい技量によって音楽を奏でて聴衆を魅了する。そのような現場に立ち会っていると無上の喜びを感じることがある。けれども、舘野泉さんの『左手の音楽祭』コンサートの場合は、そうした経験を超えるような「祝福」さえ感じるような気がするのだ。今回で7回目を数え、一応の完結となった「左手の世界シリーズ」の最終公演を見る機会があった。折しもこの日は舘野さんの77歳の誕生日にあたっていた。プログラムに載っていた曲の演奏が終わると、ステージの上には誕生日を祝うケーキが運ばれ、共演していたラ・テンペスタ室内管弦楽団はハッピーバースデイを奏でた。聴衆も一緒に歌った。そしてその後にアンコール曲として舘野さんがソロで奏でたカッチーニの『アヴェマリア』で涙腺がやぶれてしまった。僕が舘野泉のコンサートを初めてみたのは、東日本大震災の起きた年の暮のこと。『ヤンネ舘野&舘野泉デュオリサイタル』だった。あの3月11日の出来事以来、無性に音楽を聴きたいと思うことが多くなった。もちろんそれが叶うような機会は却って少なくなったのだが、音楽がもっている原初的なちからのようなものに近づきたいと思うようになったのだろうか。あるいは自身の生きてきた歳月を意識するようになったからだろうか。

すでに国際的なピアニストとしての地位を確立していた舘野さんは、65歳の時(2002年)、脳出血で右半身不随となった。右手での演奏ができなくなった。「不屈の精神」と紹介文にはさらりと書かれていたが、おそらく途方もない葛藤と苦闘の末、2年後に舘野さんは「左手のピアニスト」として演奏に復帰することになる。左手一本で奏でる演奏。時には左手一本でオーケストラと対峙する。その音は時には途方もなく力強く、時には恐ろしいほどに繊細だ。左手で奏でる楽曲を多くの作曲家たちが舘野さんにおくった。この日の演奏でも、「左手のための」と演題につけられた曲が多く奏でられた。いずれも舘野さんのために書かれた曲だ。P.H.ノルグレンの『左手のためのピアノ協奏曲 作品129~小泉八雲の「怪談」による「死体にまたがった男」』、池辺晋一郎『ピアノ協奏曲 第3番「西風に寄せて」~左手のために』、そして吉松隆の『左手のためのピアノ協奏曲「ケフェウス・ノート」作品102』。豊かな想像世界が拡がっていく。ノルグレンの曲は実に幻想的なものだった。池辺作品にはタイトルの通り、風を感じた。そして僕は特に吉松作品に心を動かされた。何という抒情的な協奏曲だろうか。舘野さんの鍵盤の音をラ・テンペスタ管弦楽団が優しく細やかに包み込むように奏でられていた。ケフェウスは五角形をなす星座の名前だ。「左手の5本の指だけで弾くコンチェルト」という意味合いを込めてこの星座の名前がタイトルに付されたのだという。5楽章からなる。5音階のペンタトニックが意識されている。美しい。

この日の貴賓席にも皇后がいらしていた。実は先に記した『ヤンネ舘野&舘野泉デュオリサイタル』の時にも皇后が演奏をみておられた。舘野さんの演奏を好んでいるのだろう。舘野泉が音楽を生きるすがたは僕らに限りない感動と、音楽そのものが持つ生きる喜び、溢れ出る生命のようなちからを与えてくれる。不自由な右半身を注意深くいたわりながら、右足を若干引きずるようにしてステージを歩いてゆく舘野さんの姿に、僕はなかなか言葉では表しにくい威厳のようなものを感じ続けていた。いいコンサートの後には、会場を出る人の表情が違ってくる。経験則から言うと、多くの人の表情に笑みが浮かんでいる。今回もそうだった。そして自分自身もいつのまにか頬が緩んでいた。